ArtReview Asia 秋号では、「居住(inhabitation)」と「コミュニケーション」という問いを手がかりに、思考を拓く多様な論考を収録しています。

マーク・ラポルト(Mark Rappolt)は、スリランカのアーティスト/アクティビストであるプシュパカンタン・パッキヤラジャ(Pushpakanthan Pakkiyarajah)にインタビュー を実施。彼のドローイング、彫刻、映像、インスタレーションは、紛争が風景に与える影響、そしてスリランカ内戦のトラウマから「前へ進む」ことをテーマとして扱います。「私は(作品を通して)観客に私の歴史を知ってもらいたいのです」とパッキヤラジャは語ります。「あらゆるものがいかにつながっているのかということ、そして私の戦争もまたすべてとつながっているのだということを」。

インドのケーララ州発のラシュミ・ニヴァス・コレクティヴ(Lakshmi Nivas Collective)による《Landscape Lexicon》は、動物の移動を描いたドローイングとテキストを用いて、この概念を別の視点から問う新プロジェクト。彼らは「風景が私たちをどう見ているのかは重要だ」と語ります。

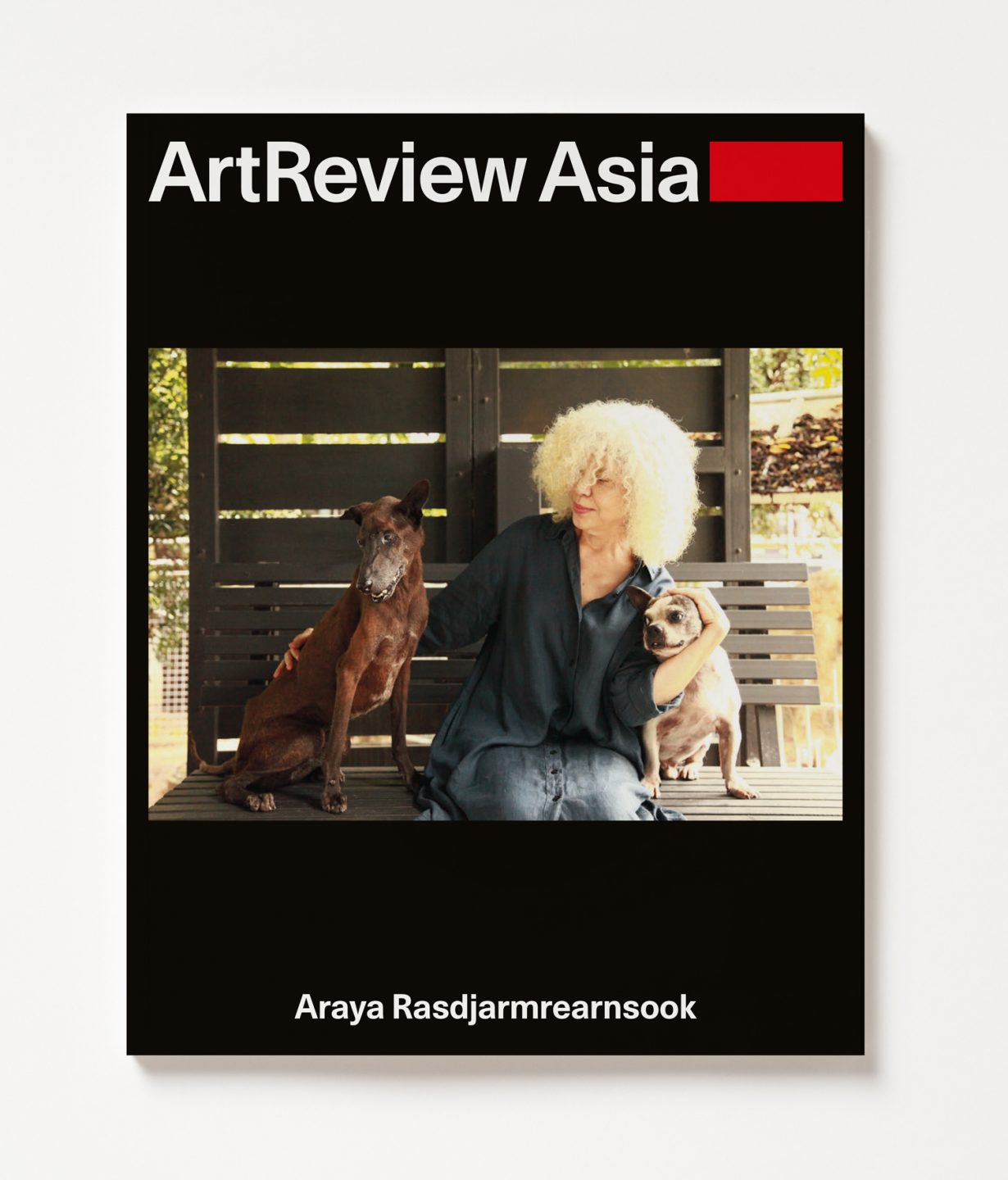

チェンマイのマイイアム(MAIIAM)現代美術館で、タイのライター/アーティスト、アラヤー・ラートジャルーンラーンスック(Araya Rasdjarmrearnsook)の回顧展《The Bouquet and the Wreath》が開催される中、マックス・クロスビー=ジョーンズ(Max Crosbie-Jones)は、彼女の作品に通底する死とフェミニズムのテーマ、そして彫刻、映像、絵 画、インスタレーションに登場する犬の存在について検討します。

ミカラ・タイ(Mikala Tai)は、写真や映像などのメディアを扱うアーティスト、ヘイリー・ミラー・ベイカー(Hayley Miller Baker)の作品について論じています。ベイカーが継続して制作している映像作品のシリーズは、いずれも先住民女性を祖先の精霊の具現として描くものです。「ベイカーは、ホラー映画の伝統的手法を引用することで、観客に不安と予期を構築している」とタイは論じます。

ナイーム・モハイエメン(Naeem Mohaiemen)は、ロンドンで現在公開中の3チャンネルの新作映像作品《THROUGH A MIRROR, DARKLY》について「私は記憶するという行為と、追悼がいかに形として残されていくのか、そのプロセスを見つめています。」と語っています。オリヴァー・バシアーノ(Oliver Basciano)は、1970年にアメリカで起きた2つの国家的暴力事件を中心に据えた映 像作品が、それらの出来事をめぐるメディアの言説をいかに脱構築するのか、そしてそれが現在の私たちに何をもたらすのかを探っています。

シンガポールの独立60周年を記念して、ナショナル・ギャラリー・シンガポールは今年、常設コレクションの展示替えを実施しました。アデリン・チア(Adeline Chia)は、この国家による新たな調査によってどんな物語が語られ、何が欠落しているのかを見据え、こう語ります。「不快感は、価値あるナショナル・サーヴェイには不可欠な要素だ」

今号ではまた、ジャンルを変えつつある女性武侠小説家の台頭を取り上げたニ・シュエティン C.(Xueting C. Ni) による記事の他、グラディス・ルー(Gladys Lou)による奥山大史の映画『僕のお日さま』とその繊細なクィア美学について、マーク・ラポルト(Mark Rappolt)は、ヴィクトリア朝の博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレス(Alfred Russel Wallace)

その他、ジャンルの変容を担う女性武侠小説家の台頭を扱った、ニ・シュエティン C.(Xueting C. Ni)による記事のほか、グラディス・ルー(Gladys Lou)による奥山大史の映画『僕のお日さま』と、その繊細なクィア美学をめぐる論考を掲載しています。また、マーク・ラポルト(Mark Rappolt)は、ヴィクトリア朝の博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレス(Alfred Russel Wallace)によるマレー諸島に関する著作に解説を加えています。

さらに、ムネム・ワシフ(Munem Wasif)、森山大道、九段理江の新刊書評に加え、バンコクのグエン・フーン・リン(Nguyen Phuong Linh)、ソウルのキム・チャンヨル(Kim Tschang-Yeul)、ロサンゼルスの山口貴子の展覧会レビューを収録。あわせて、コルカタの《Artists for Artists》、香港の《Canton Modern》、クアラルンプールの《The Plantation Plot》といったグループ展のレビューも紹介しています。