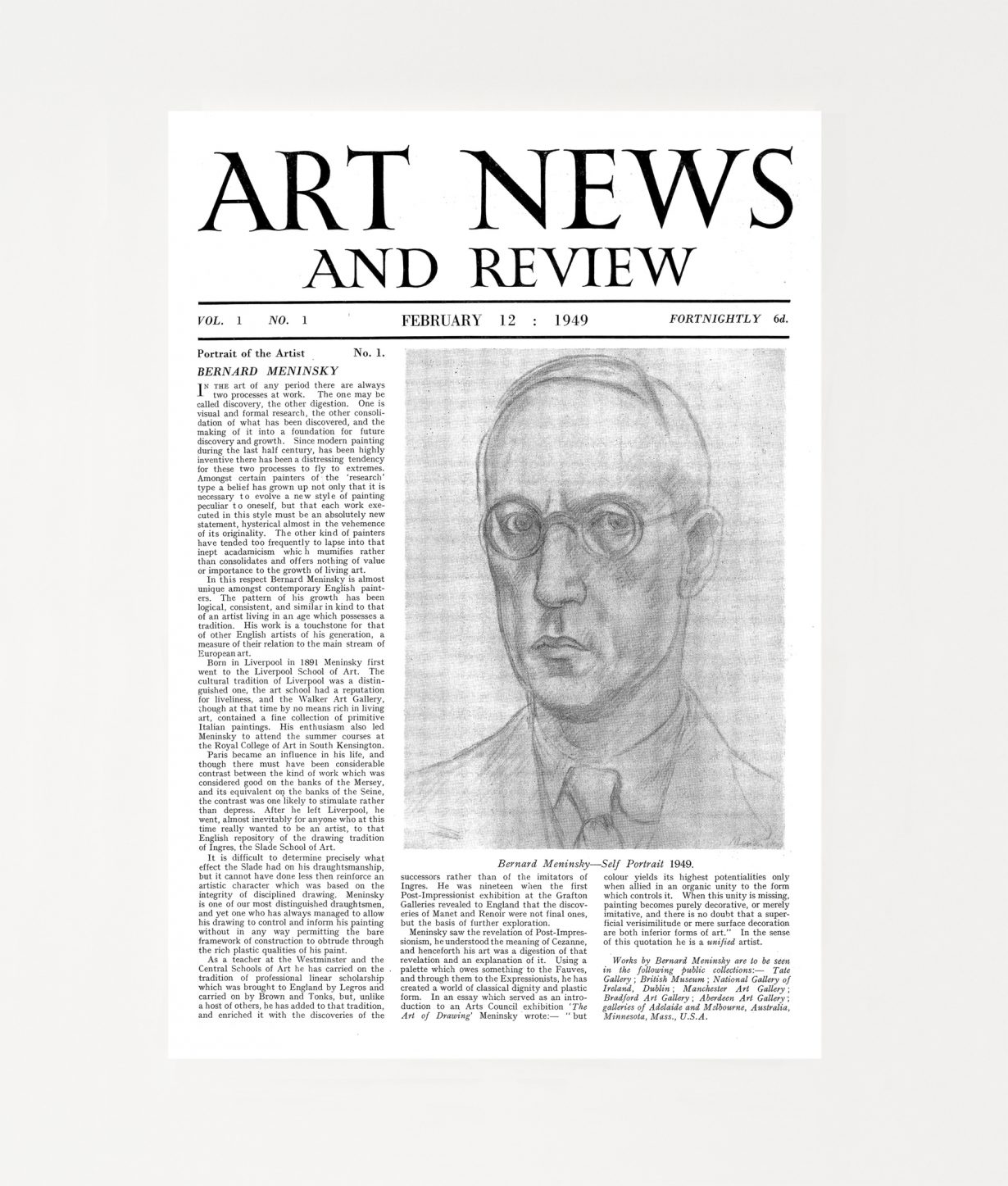

「どの時代の芸術にも、常に二つの過程が見いだされる。ひとつは『発見』、もうひとつは『消化』である」。具象画家バーナード・メニンスキーを特集したこの記事は、1949年2月12日付で発行された隔週新聞、Art News and Review(ArtReviewの前身)の創刊号に掲載され、こうした言葉で書き出されている。当時、編集部はメニンスキーに記事の挿絵として自画像の寄稿を依頼している。これは「画家の肖像(Portrait of the Artist)」と題された連載企画で、1950年代を通じて続き、1960年代初頭にも時おり誌面を飾った。このシリーズのうち122点は、1982年にテート・ギャラリー・アーカイブに収蔵され、1989年にはテート美術館で展示されることになった。

Art News and Review は、引退したイギリス人医師リチャード・ゲインズバラによって創刊された。ゲインズバラは、ロンドン中心部ウェストエンドのコーク・ストリート界隈(ハイ・カルチャーの象徴として知られる)という内輪的な読者層にとどまらず、より幅広い層に訴える美術誌の必要性を感じていた。当初、編集部はチェルシーのワンルームの事務所に拠点を置き、芸術家の世界とコレクターの世界を結びつけることを理念とし、イギリス国内で開催されるすべての展覧会を網羅することを目指していた。創刊には、妻のアイリーン・メイヨーも加わった。彼女はパリでフェルナン・レジェに学んだ著名なデザイナーであり、夫妻が後に別れることになるまで誌面のアートディレクションを担当した。その後ニュージーランドに移住し、同国の郵便切手をデザインするなど多くの業績を残している。本誌は創刊当初、ロンドン郊外や地方で活動する、まだあまり知られていない芸術家たちを積極的に取り上げていた。創刊1周年を迎えた際の社説では「イギリスの批評学派を育てる」という方針が掲げられたものの、その関心は初期の段階からすでに海外にも向けられていた。1950年にはローレンス・デイムを迎え、アメリカにおける新しい美術の動向を折に触れて報告してもらっている。初期の記事では、インド、中国、メキシコ、そしてとくにゲインズバラの旧居である南アフリカをはじめ、世界各地の美術動向が紹介されている。

当初の主な目的は、芸術を閉ざされた世界から日常生活の中へ引き出すこと、あるいはその逆に、日常の現実を芸術の中に取り込むことにあった。1949年には、メイヨーがある書籍を評し、その装丁が「戦前のように豪華」であるとして、この倹約の時代には「少し贅沢すぎるのではないか」と懸念を示している。こうした理念は、その後数十年にわたって、政治的立場が左から右へ、あるいは右から左へと揺れ動いた時期にも、一貫して受け継がれてきた。

1954年、Art News and Review 創刊時の編集長であり、設立において中心的な役割を果たしたバーナード・デンヴァーが退任した。理由は、ギャラリー広告をめぐる「批評上の責任と経営上の責任」をめぐる対立によるもので、この問題はその後の編集者たちも同様に頭を悩ませることになる。以後、ゲインズバラ自身が編集長を務め、1969年に亡くなるまで職務にあたった。その後は、建築家である息子ジョン・ゲインズバラが後を継ぎ、1961年4月に誌名を、Arts Review と改め、1980年末まで編集を続けた。1980年末に本誌は、ゴールドスミス・カンパニーの元美術監督グラハム・ヒューズに買収され、彼は1992年11月まで編集を担当。1992年1月には隔週刊から月刊誌へと移行し、より工芸的な内容へと方向転換した。

ヒューズは「我々を取り巻く環境」こそが、当時の最大の課題であると宣言して退任した。時を同じくして、テート・ギャラリーのコレクションの展示替え(当時の館長ニコラス・セロータによるもの)を巡る議論が読者投稿欄で白熱しており、セロータ本人やかつて館長を務めたノーマン・リードも意見を寄せていた。ヒューズが出版権を保持する一方で、カトリオナ・ウォーレンが編集ディレクターに、デイヴィッド・リーが編集長に就任。1993年4月、リーは誌名を Art Review に改めることを発表した。これは「s」を除くことで「新しい読者に視覚芸術を主に扱う雑誌であることを伝える」ためであり、同時に Art News and Review 創刊時の理念を図らずも反映する形で、雑誌の新たな使命に「視覚芸術の幅広い読者層を取り戻すこと」を掲げている。これに伴い、当時の芸術批評に蔓延していた「理解しがたい言説」を一掃する意図も示された。同年6月には、当時テレビで人気を博していた「黙想の修道女」、シスター・ウェンディ・ベケットがコラムニストとして迎えられ、芸術家のピーター・ブレイクが新設のスポーツ欄でレスリングについての考察を寄せた。9月号では、R.B. キタイがボクシングを取り上げ、デザイナーのフィリップ・スタルクがトップ記事として特集される一方、イアン・フィンレーソンがイギリスにおけるファッションの人気を報告していた。リーは2000年5月に退任し、最後の社説ではテート・ブリテンの「愚かな展示替え」を厳しく批判、表紙にはL.S. ラウリーの肖像が掲載された。翌月の6月には新たにシャーロット・マリンズが編集長に就任し、テート・モダンのオープニング展示を批判する社説が発表された。

2001年9月には、ファッション・アート誌のジャーナリストであり、短期間ながらもアメリカ版「GQ」の編集を務めたメリディス・エザリントン=スミスが編集長に就任した。初号では、シュルレアリスムの遺産を特集し、読者にテムズ川を渡って南ロンドンのアートシーンを訪れるよう呼びかけた。2003年7月には彼女は編集長から編集主幹に昇進し、副編集長だったオシアン・ワードが月刊誌としての編集業務を引き継いだ。ワードのもとで刊行された2004年3月号では、リチャード・プリンスの作品が表紙を飾り、セレブ文化の台頭が特集された。2004年夏、ライバル誌の Modern Painters からレベッカ・ウィルソンが編集部に加わった(なお、本誌は1989年に元 Arts Review の中心人物であったピーター・フラーによって創設されている)。ウィルソンは、就任にあたり、注目すべき美術批評だけでなく、著名な小説家や詩人、文化史家の見解も紹介していく方針を示した。2006年の夏には、以前 Wallpaper* 誌の編集を担当していたジョン・ワイヒが編集主幹に就任し、就任にあたって誌面を全面的にリニューアルし、表紙にはキュレーターのハンス・ウルリッヒ・オブリストを起用、現代アートをより「大きく」より親しみやすくすることを約束した。ワイヒは2007年9月、現在のチーム体制の発足に伴い退任した。しかし重要なのは、外見上は変化があっても、本質的な中身はほとんど変わっていないことである。

もちろん、雑誌の真価を支えてきたのは執筆陣である。初期のある寄稿者は、「給料はわずかだったが、得られた経験は何にも代えがたい」と冗談めかして語った。また、1954~1955年にリチャード・ゲインズバラの助手を務めた画家ドナルド・ハミルトン・フレイザーは、ある号の誌面のほとんどを自らの複数のペンネームで執筆したと振り返っている。

1949–59

戦後の再建期に生まれた Art News and Review は、社会改革の風潮を積極的に受け入れた。1951年の社説では、フェスティバル・オブ・ブリテンを高く評価し、「アカデミーとその伝統は拒絶され、パリ派とその流れをくむ芸術家は歓迎された。これほど多くの『現代』の美術作品が大規模に委嘱されたことはかつてない」と記している。同記事では、ロンドンに近代美術館の設立を求める声も上げられた。初代編集長バーナード・デンヴァーが創刊から3年後、『ロイヤル・アカデミーに未来はあるか?』と題した記事で書いたように、当時イギリスにはそのような美術館は存在していなかった(当時テート美術館はナショナル・ギャラリーの一部であった)。

ジョン・バージャーや(ピーター)レイナー・バンハムを筆頭とする本誌の執筆陣の間では、芸術は日常生活に関わり、幅広い一般層の関心を引くものであるべきという強い信念があった。パディントン、カンバーウェル、クロイドンなど、家賃が安く芸術家にとって暮らしやすい地域だけでなく、郊外や地方を拠点にする芸術家も、コーク・ストリート界隈の芸術家たちと同様に紹介された。ある匿名の寄稿者はウィンダム・ルイスの作品を振り返り、彼が「芸術は人生に関わるものであり、現実逃避に逃げ込むべきではない」と考えていたことに驚嘆したと記している。1951年、アイルランドの批評家ジェームズ・ホワイトは、「我々(ダブリンのアートシーン)が解放を急ぐほど、北部の同胞たちは必死にアカデミー派の芸術家に固執する」と嘆いた(政治的な比喩も含まれていた可能性が示唆される)。バンハムの連載コラム「The Shape of Things(物事の形態)」では、日用品のパッケージやパブの備品など、日常生活に潜む創造的表現が取り上げられた。

イギリスの再建の動きと呼応するかのようにイスラエルが建国され、その芽生えた美術シーンは大きな注目を集めた(当時の Art News and Review のライターや編集スタッフの多くが移民であった)。1951年、後に労働党議員となるバーネット・ストロスは、「新しい国家は人的資源や資本の流入を必要とするが、最終的な形態は…国民が享受する美的環境にも左右される」と記している。1954年には、テルアビブ美術館の館長ユージン・コルブも、イスラエルの美術が主に「自律的存在」として機能していることを認めており、このナショナリズムは1958年にピエール・ルーヴによって問題視された。「人工的な『国家的』美術を生み出そうとした者は、民俗的表層主義の罠に陥ってしまった。バルカン半島や南米における『祖国の美術』への情熱的な執着も、結局は慈悲深い美術愛好家のために飾り立てられた、代用品的民族誌という袋小路に終わってしまったのだ」と述べている。実際、当時はこの10年間を通じて、アフリカ、ラテンアメリカ、アジアの土着文化とヨーロッパ・モダニズムの影響との間の緊張関係が強調されていた(その隔たりを橋渡しした芸術家は称賛された)。

もちろん、バンハムは例外として思慮深い存在だったが、それでもこの先進的な姿勢には限界があった。当時の誌面には植民地主義的な表現が残っており、現代の読者には受け入れがたいものも含まれる。1951年のデンヴァーの記事では、ラファエル前派の画家シメオン・ソロモンのセクシュアリティについては触れず、単に彼の「挫折に満ちたボヘミアン的生活」を述べるにとどまっている(ソロモンは1905年に没し、1873年に同性愛行為を禁じるソドミー罪で有罪判決を受けた後は一度も作品を発表していない)。そして、本誌において女性が定期的に執筆するようになったのは、それから約10年後、ヤシャ・ライハートが編集補佐となってからである。ただし例外もあり、1951年にはメアリー・ソレルがレビューを書き、「女性だけの展覧会はひどく時代遅れだ」と指摘している。

1960–69

1960年代の Arts Review は、ポピュラー文化やポップ・アートを重視する動きが、不規則で気まぐれに展開された時代だった。この潮流の先頭に立ったのはローレンス・アロウェイで、彼は自身がこの用語を生み出したと主張し、アーサ・キットやセルゲイ・エイゼンシュテイン、バーミンガムのシュルレアリスト一行、ティツィアーノといった異なる芸術家や文化的参照を引き合いに出しながら、フランシス・ベーコンの人物像や作品世界を描き出した。しかし、この流れは決して順調に進んだわけではなく、途中で思わぬ展開も見られた。皮肉なことに、その一因となったのは、18世紀の馬画家ジョージ・スタッブスが再び人々の注目を集めたことであった(彼の復権は、アメリカの慈善家で競走馬オーナーのポール・メロンによって後押しされた)。また、20世紀初頭のイギリスの前衛画家ウォルター・シッカートへの根強い敬意や、パブロ・ピカソが既に過去の画家と見なされるのか、それとも今なお称賛されるべき存在なのかをめぐる3号連続の表紙特集での議論も、こうした事態をさらに複雑にした。

こうした議論の中心にあったのは、「ポップ」とは何を意味するのかーーその定義そのものだった。それは、ウォルター・シッカートや、当時再評価されていたL.S.ロウリーの作品が描き出すような「日常生活」を指すのだろうか。あるいは、視覚的要素を前面に押し出したマスメディアの表現や意図を指すのか。実際、Arts Review では、たばこやシェリー酒の広告の合間に、ラジオ、テレビ、映画、さらには当時まだ新しかったコンピューター産業までを、芸術の新たな流通ネットワークとして取り上げ始めていた。それとも、依然として根強く残る階級的ヒエラルキーに対抗して成立する文化を指すのだろうか。「現代アートはウェストエンドの流行画廊の外に存在する」というスローガンが、しばしば誌面で掲げられていた。一方、本誌のインド美術担当であるG・M・ブッチャーは、サンティニケタンで刊行されているヴィシュヴァ・バーラティ・クォータリー(Visva-bharati Quarterly)最新号のレビュー執筆を一時中断し、F.N.スーザやアビナッシュ・チャンドラといったロンドン在住のインド人芸術家の長年にわたる支援活動に携わっていた。その最中、彼は「本物のマドラス・シャツ」を購入しようとした際に垣間見た、階級的な偏見や排他性が、自身のレッグ・バトラー展の批評に影響を及ぼしたのではないかと案じていた。

ブッチャーの使命は、南アジアの美術を、それを生み出した社会的・文化的背景の中で捉えることであり、美術館の文脈や20世紀初頭の西洋美術への影響といった視点から論じることではなかった。この方針は、本誌のアフリカ美術担当デニス・デュアデンをはじめ、東・東南アジアや南米など、他地域の美術を論じた寄稿者たちにも共有されていた。ピーター・ハウエルは、オーストラリアの美術は今や「ヨーロッパ水準に極めて近い」と誇らしげに書いた一方で、ハンジ・ボームは現代トルコ美術展のレビューで「トルコ美術はいまやどこにでもあるものと同じになってしまった」と嘆いている。植民地時代の終わりに、イギリスが世界の中で自らの立ち位置を模索するなかで、現代美術そのものが新たな形の植民地主義になりかねない、という懸念も生まれた。実際、Arts Review の執筆陣は、美術を世界共通のものとしてみなすべきか、それとも地域や文化ごとに異なる表現として捉えるべきか――その立場をめぐって常に揺れていたのである。1960年代半ばには、技術革新によって版画やエディション作品(限定制作)の市場が拡大し、美術の民主化が進んだことをパット・ギルモアが称賛している。一方で、数年後にはジャネット・デイリーが、それによって美術本来の固有性が失われたのではないかと懸念を示した。もっとも、多くの人々が一致していたのは、美術が新たに大衆の意識の中で確固たる位置を占めるようになったという点である。その象徴的な出来事として、1966年にロンドンのナショナル・ギャラリーで発生したゴヤの絵画の盗難と返還事件が挙げられる。犯人は大柄な61歳の男ケンプトン・バントンで、テレビ受信料の法外な高さに抗議するための行動だった。そして、1960年代の終わりには、ヴェネツィア・ビエンナーレが社会問題に抗議する場として機能するようになっていた。

1970–79

1960年代のアート市場の隆盛を経て、Arts Review は1970年代を迎えるにあたり、芸術作品の生産が際限なく増え続ける現状に不安を抱いていた。1970年の新年号の社説では、「これほど多くの作品が生み出されているが、それらはいったいどこで展示され、販売されるのだろうか」と問いかけている。しかし、この問いは、その後の10年間に英国美術界が直面する課題の中では、ささやかなものにすぎなかった。この時代、美術批評から市場、そして制度的な基盤に至るまで、美術界はまさに試練の時を迎えていた。

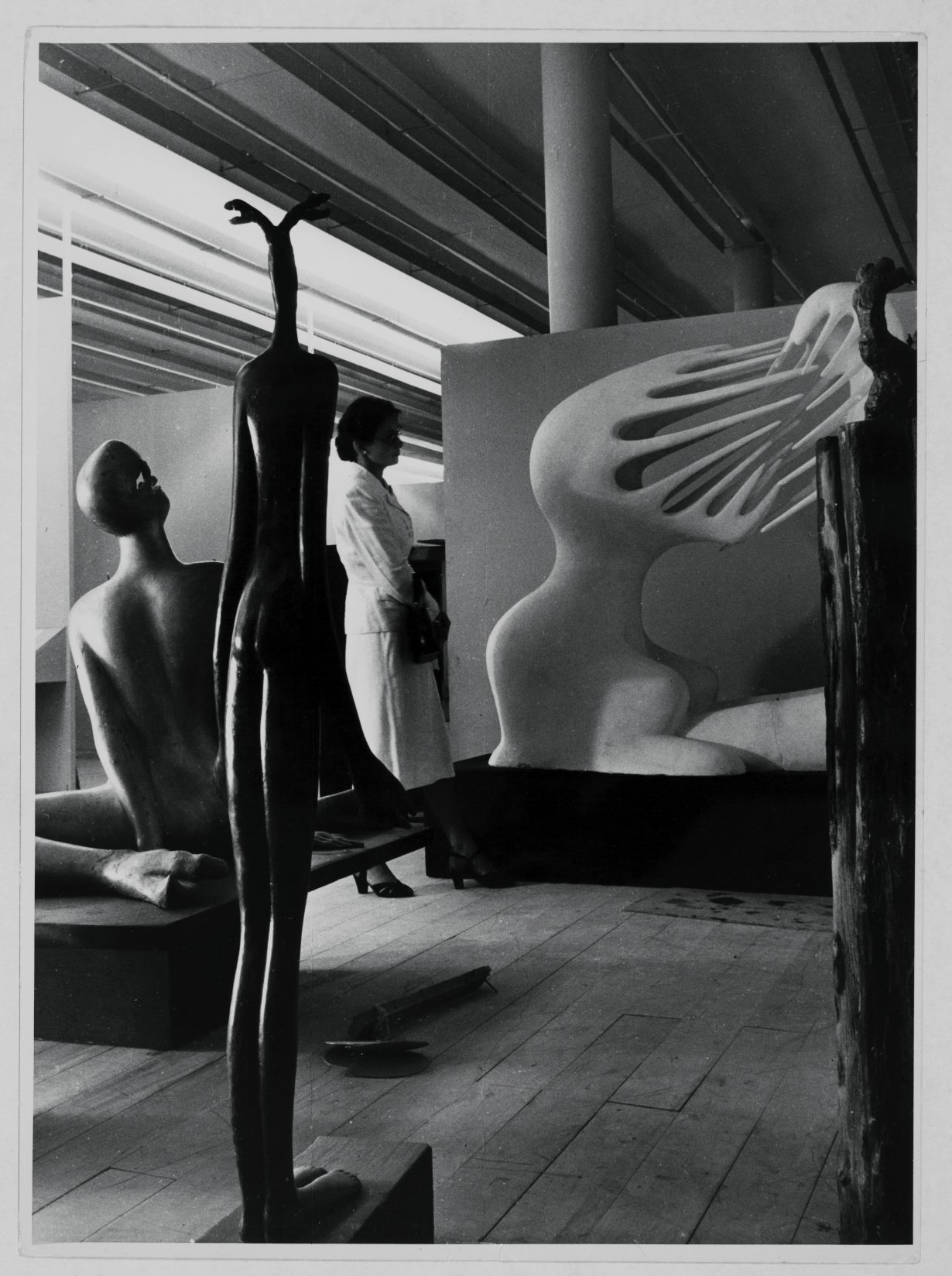

バーバラ・ヘップワースやヘンリー・ムーアといった、戦後イギリス・モダニズムを代表する芸術家たちがすでに美術史における確固たる地位を築いていた一方で、イギリス社会に流れる急進的な潮流は、リッソン、ナイジェル・グリーンウッド、フラワーズといった新興の商業ギャラリーを通じて、コンセプチュアル・アートやその他の「アヴァンギャルド」な表現として具現化されていった。こうしたコンセプチュアルあるいはオルタナティヴな動向が公式に認められたのは、1972年にヘイワード・ギャラリーで開催された展覧会「The New Art」においてであった。もっとも、Arts Review の寄稿者たちは、この新しい制作のあり方――すなわち「視覚」よりも「知性」を重んじる芸術――に対して、必ずしも全面的に賛同していたわけではなかった。

しかし、「ヴィジュアル・アート(視覚芸術)」における「ヴィジュアル」をめぐる議論は、1960年代に支持を集めた抽象美術への批判でもあった。現代美術が「エリート的」で「理解しがたい」ものと見なされ、公的な美術界と一般大衆との関係性が争点となったこの時代、具象美術、なかでも絵画の復興は、新たな動向として注目を集めた。その象徴的存在となったのが、Arts Review が特別な関心を寄せた、ロンドンを拠点とするアメリカ人画家R.B.キタイである。

とはいえ、視覚作品の制作は、もはや誰にでも手がけられるものとなっていた。ポップ・アートと60年代のカウンターカルチャーの流れを受けて、幻想や欲望のイメージがファインアートと大衆文化の双方に広がっていったのである(「指輪物語」の世界を描いたJ.R.R.トールキンの水彩画、「鏡の国のアリス」を再解釈したラルフ・ステッドマン、そしてプログレッシヴ・ロックのアルバム・アートで知られるロジャー・ディーンなどが誌面に登場している)。こうしたイメージは、男性のポップ画家によって、性的であり、時に女性蔑視的な表現としても用いられた。フェティシズムを題材にしたアレン・ジョーンズの絵画は、その代表的な例として物議を醸したが、一方で、それは初期フェミニズム運動の芸術家たちにとって、表現の手段でもあった。Arts Review は、そうした彼女たちの動向を、この時期を通じて共感的な視点から紹介していた。

いずれにせよ、女性たちはアート界のいたるところで、その存在感を強めつつあった。Arts Review では、1970年代に入ると、女性寄稿者が増え、美術館やギャラリーなど制度的な場で活躍する女性たちの姿も積極的に取り上げられるようになった。若き日のローズリー・ゴールドバーグ、サーペンタイン・ギャラリー初の展示オーガナイザー(当時はまだ「キュレーター」という呼称は使われていなかった)であるスー・グレイソン、そして若手ギャラリストのルーシー・ミルトンなどが紹介されている。

しかし、Arts Review がミルトンにインタビューを行った頃には、彼女はすでにギャラリーを閉じざるを得なくなっていた。オイル・ショックの影響を避けることはできなかったのである。1970年代半ばになると、本誌は経済の停滞にともない、次々と姿を消していくギャラリーの実情を、たびたび取り上げるようになった。時代が進むにつれ、イギリスでは政治的な対立がいっそう深まり、立場の違いがより鮮明になっていく。芸術家や批評家のあいだでは、これからの方向性をめぐって激しい議論が交わされ、「芸術の社会的役割」というテーマが大きな焦点となっていた。1970年代初頭が、イギリスの欧州経済共同体(EEC)加盟によって特徴づけられる時代だったとすれば(1973年の新年号では、加盟を記念した大型展覧会シリーズ『ヨーロッパへのファンファーレ』を特集していた)、その終わりには、ヨーロッパへのまなざしが次第に懐疑的なものへと変わりつつあった。西ドイツで相次いで開催された大規模な展覧会は、同国の芸術家たちの革新的な姿勢を示すと同時に、ヨーロッパにおける文化的勢力の変化をも暗示していたのである。一方で、Arts Review のレポートには、のちに国際的な現代アート市場へと発展していく、ヨーロッパの新しいアートフェアの動きがすでに記されている。

1980–89

経済の低迷に関する論調と、新表現主義(ネオ・エクスプレッショニズム)の芸術家たち――ジュリアン・シュナーベル、ゲオルグ・バゼリッツ、アンゼルム・キーファー、A.R.ペンクら――による展覧会評が1980年代を通じて誌面を彩った当時は、ニューヨークやドイツ発の新しいアートへの熱い関心と、サッチャリズムの「組織的フィリスティニズム(俗物主義)」がイギリスの美術支援・収集・展示の制度に及ぼす影響への絶え間ない懸念とが、批評の中心的な関心事となっていた。1979年のテート・ギャラリー新館開館から、1980年代後半に露呈したヴィクトリア&アルバート博物館の深刻な老朽化に至るまで、評論家たちは、美術館ひいては文化をいかに支援すべきかをめぐって白熱した議論を交わした。なかには、イギリスの美術界を国民保健サービス(NHS)になぞらえ、「無限の資金を注ぎ込んでも、なお不足を訴えるだろう」と述べる者もいた。この比較の根底には、どちらも「利用者が無料で享受すべき公共の制度である」という考えがあった。同時に、1980年代のイギリス美術界には、国際舞台へ自国のアーティストを送り出すことに対する、切実さと不安が交錯する空気も感じられた。その傾向は、ヴェネツィア・ビエンナーレや急増するアートフェアのブース(1979年に10周年を迎えたアート・バーゼルのほか、1980年代半ばまでに十数もの国際フェアが誕生し、その中には短命に終わったロンドンの国際現代美術フェアもあった)にも同様に表れていた。

© アーティストの遺産管理団体/DACS、ロンドン、テ ート美術館(ロンドン)提供

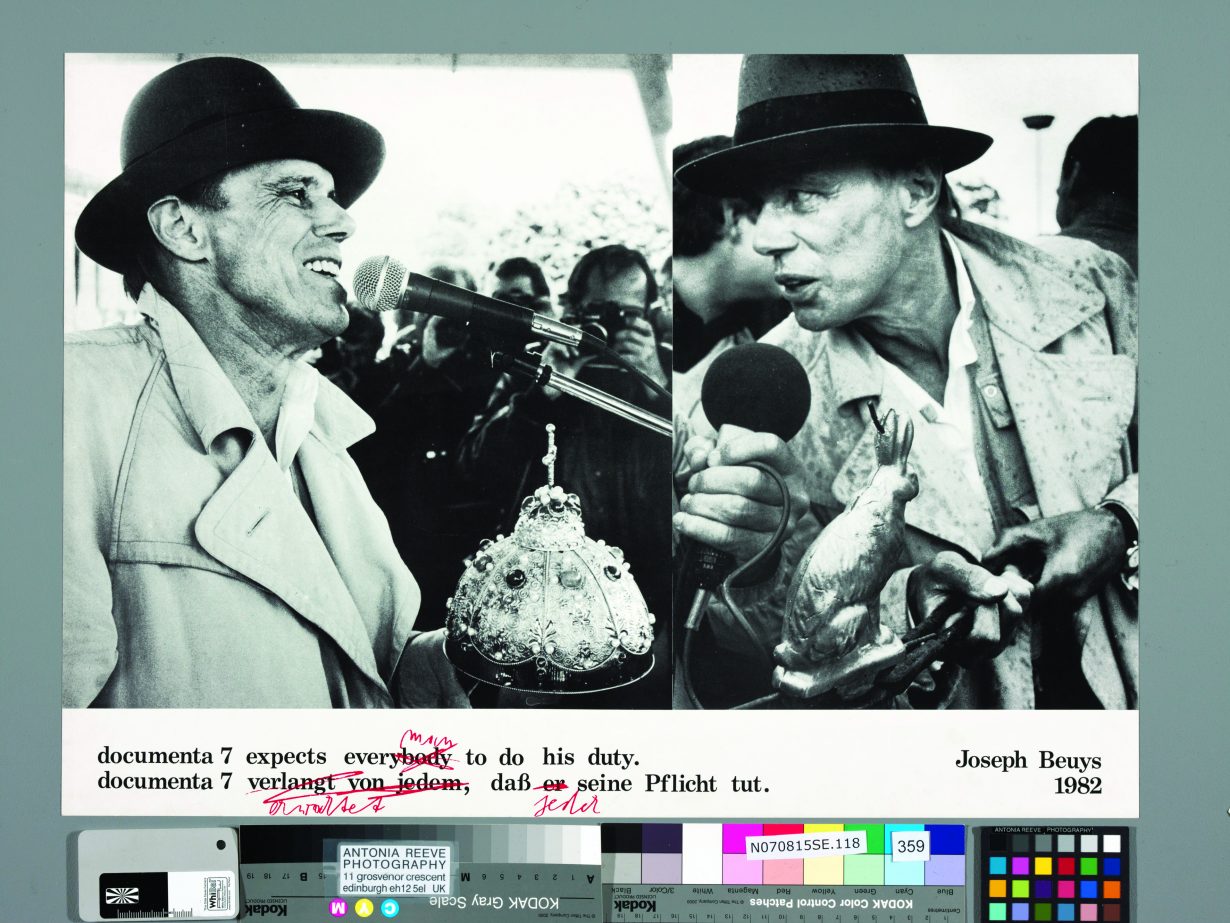

左側にはイワン雷帝が着用した王冠の金鋳造複製が 、右側には溶解・再鋳造された「太陽を戴く兎」が展示されている。後者の売却益 は、ドクメンタ7のためのベウスの作品 7000 Oak Trees (7000本の樫の木, 1982年)の資金調達に充てられた。

一方で、楽観的な調子でありながら現実との乖離もにじむ社説「Count your blessings(恵まれた環境を忘れずに)」が1980年1月号に掲載され、英国のアートシーンの豊かさを列挙しながら、「その支援体制は、他のいかなる国もかつて経験したことのないほど充実している」と結論づけていた。しかしその年の終わりには、印刷業界の危機をはじめ、経済的停滞の兆候が国中に広がり、Arts Review は休刊を余儀なくされることとなった。もっとも、雑誌そのものは存続したものの、創刊者リチャード・ゲインズバラとの最後の縁はここで途絶える。誌名の譲渡にともない、息子のジョン・ゲインズバラが1980年末に編集長を退いたのである。工芸への関心が急速に高まるなか本誌は生き残りをかけて新たな方向を模索していた。この転換の背景には、新しい編集長兼発行者グラハム・ヒューズの就任があった。彼は1327年に創設されたロンドンのギルド(同業者組合)であるゴールドスミス・ホールの出身で、就任後最初の号の表紙には「アートか工芸か? そこに違いはあるのか?」という見出しが掲げられた。多くの特集号やスポンサー企画が組まれるなかでも、Arts Review はさまざまな立場の意見が交わる場であり続けた。現状維持を望む勢力と、ネオ・ジオやニュー・ペインティング、ドイツ表現主義、ポストモダニズムなど新しい潮流を支持する側とのあいだで繰り広げられたこうした議論は、しばしば「芸術は誰のためにあるのか」「美術館はいかに運営されるべきか」といった根本的な問いに行き着いた一方で、当時の社会に根強く残っていた階級的な対立も浮き彫りになった。エリート主義を強く支持する人々は、時にはアヴァンギャルド派やモダニスト、ポピュリスト、あるいは特定の主張よりも挑発そのものを重んじる書き手たちと論争を繰り広げた。また、1980年代を通じてArts Reviewの編集部では女性が男性を上回り、寄稿者の間でも女性の存在感が際立っていた。

1990–99

1990年代に入ると、本誌には新しい世代の動きをめぐる議論が現れ始めた。1993年4月、批評家のブライアン・スーウェルはヨーゼフ・ボイスの言葉を一部引用しながら、「『すべての人は芸術家』であり、あらゆる場所が自らの展示空間である」と書いた。スーウェルは1960年代に Arts Reviewへの寄稿を始めて以来、ジェンダー問題から美的価値をめぐる議論まで、幅広いテーマでしばしば物議を醸し、数多くの抗議の手紙を受け取ってきた。ボイスの没後十年を経た当時、スーウェルは、芸術の民主化や社会的性格としての芸術という彼の理念が、イギリス、とりわけロンドンのゴールドスミス・カレッジに集う新世代のアーティストたちの作品に、新たなかたちで息づいていると論じた。その多くはコンセプチュアル・アーティストのマイケル・クレイグ=マーティンに学んでおり(Arts Review の編集長デイヴィッド・リーは彼を「知的なセールスマン」と呼んでいる)。彼らは1980年代のアーティスト、ギルバート&ジョージの「Art for All(すべての人に芸術を)」というモットーや自身を中心に据えたイメージ戦略を受け継ぎながら、「コミュニティ、友人、会話」を題材とする作品を制作した。従来のジャンルの枠を超え、起業家的でメディア感度の高い精神と独自の展示手法によって、伝統的なアート・マーケットの構造を大きく揺さぶったその動きは、1988年にダミアン・ハーストとゴールドスミスの学生仲間が廃倉庫で開催した草分け的展覧会「Freeze」に象徴される。

しかし全体として見れば、Art Review の編集部は、この新しい世代にあまり好意的ではなかったようだ。1990年代の誌面から浮かび上がるのは、分断された美術界の姿である。多くの人々が「クール・ブリタニア」ブームに乗ろうとする一方で、ヤング・ブリティッシュ・アーティスト(YBA)たちはすぐに、景気後退後のジョン・メージャー政権やトニー・ブレア政権が推進・輸出する文化的ブランドとして位置づけられ、とりわけアーツ・カウンシルやブリティッシュ・カウンシルの助成を受けて広まった。一方で、一部の批評家たちは、大衆的な娯楽や私的な利益のために伝統が犠牲にされつつある現状を嘆いた。さらに、こうした潮流には、本来は歴史的価値や伝統を継承すべき立場にあるはずの美術館やアカデミーなどの機関が加担しているとみなされていた。コラムニストのエドワード・ルーシー=スミスにとって、その象徴的な出来事となったのは1997年――ロイヤル・アカデミーが、YBAの主要な支援者であり広告業界の有力者でもあるコレクター、チャールズ・サーチのコレクションによる展覧会「Sensation」を開催したときだった。

新しい世代の登場に関心を寄せつつも、その動向には批判的だった Art Review は、編集長デイヴィッド・リーの下で、しばしば一方的ではあるものの、芸術の価値や役割をめぐる議論を展開する場となった。誌面には、より広い読者層に訴えようとする試みの一環として、大衆メディアで活躍する批評家たち――「イブニング・スタンダード」のブライアン・スーウェル、「サンデー・タイムズ」のヴァルデマー・ヤヌシュチャク、BBCのロージー・ミラード、そして人気美術評論家でテレビ司会者のシスター・ウェンディ・ベケット――がしばしば登場した。ここで絵画は伝統の象徴として議論の中心にあり、新しい技術やコミュニケーションの形態の登場によって、その終焉を予感させる声も上がった。皮肉なことに、そうした新しいメディアこそが、Art Review 自身の大衆化を推し進める役割を果たしていた。しかし1994年、チャールズ・ホールが指摘したように、ゲルハルト・リヒターの影響を受けた新しい世代の画家たちが現れ、絵画が再びアヴァンギャルドの中心に戻りつつあった。

1990年代の終わり頃には、当時30代となったYBA(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)たちが、イギリスのみならず国際的にも大衆文化の一部として定着していった。彼らの批評的・制度的な成功の背後には、エリック・ムーディが「新しいキュレーターの台頭」と呼んだ動向があった。1993年には王立美術大学(RCA)が初めて現代美術キュレーションのコースを開設し、こうした制度的な基盤がYBAの隆盛を支えていたのである。そして1998年、クリスティーズが廃業したビール醸造所で開催したYBA作品の特別オークションの後、ロージー・ミラードは、同じ夜に競売にかけられていた1980年代アメリカのアート・アイコンたちの作品になぞらえ、「市場はすでにアーティストたちの手を離れていた」と評している。

2000–09

2000年代初頭のインターネット・バブルの崩壊は、新興メディアだけでなく、既存メディアへの信頼までも揺るがす出来事だった。そうした中で、1990年代の ArtReview の執筆者たち――ロージー・ミラードやシスター・ウェンディ・ベケットら――の多くがテレビ出演を通じて広く知られるようになったという事実自体、アートが「主流」メディアでますます存在感を高めていたことを示している。ArtReview は、2000年代に入り編集長の交代を重ねるなかで、そうした時代の動きに呼応するかのように、より「メインストリーム」へと舵を切る。2002年には「International Art & Style」を掲げる雑誌としてリブランディングを行い、ファッションやラグジュアリーに焦点を当て、いくつかの号ではその軽やかな華やかさを特集した。また、ゴシップ欄やパーティ写真のページを新設するなどしてアート界のセレブリティを取り上げ、市場の動向を追跡する長期連載のマーケット・レポートを掲載する一方で、同年に創設された年次「Power 100」リストを通じ、アート界における影響力の序列を示すようにもなった。ArtReview は「現代アートを閉ざされた世界から解き放ち、スタイルと文化のより広い領域へと開く」ことを掲げていたが、いま振り返れば、結果として、2008年の経済危機とともに弾けることになる新たなバブルの只中にあったように思える。

2001年にニューヨークで起きた同時多発テロ事件は、そうした一連の流れを一気に断ち切った。同年10月号の読者投稿欄には、まもなく開催される展覧会「Trauma(トラウマ)」について、「この悲劇を経た今となっては、強く心に響くだけでなく、これまで以上に現実とアート、そしてメディアとの関係を考えるきっかけになるだろう」と記した投書が掲載されている。同号では、編集長のメレディス・エザリントン=スミスもまた、「多くのアーティストに居場所と、そして何よりも自由を与えてきた」ニューヨークという街に敬意を表していた。

一方で、この事件――ジャン・ボードリヤール、スラヴォイ・ジジェク、ポール・ヴィリリオらが、いわば当然のように論じた「史上もっともメディアに取り込まれた悲劇」――は、皮肉にも、アート界の華やかさの陰に潜む空虚さをいっそう際立たせることになった。そうしたなかで、アーティストたちは、メディアやテクノロジーをめぐる自らの立ち位置を問い直し始める。2006年、ブログ「We Make Money Not Art」を主宰するレジーヌ・ドゥバティは、アーティストにとって「ソフトウェアは単なる透明なインターフェイスではなく、彼らの技巧を制約しながらも刺激する媒体である」と記している。同年8月、「対テロ戦争」が続くなか、マーティン・ハーバートはドミニク・マギルの特集記事で、「いまや多くのアメリカのアーティストたちは、自国から否応なく疎外された存在として自らを公然と位置づけている」と述べた。さらに2008年6月、スカイ・シャーウィンは、セス・プライスがマスメディアと「極端にグロテスク」な政治的イメージ(処刑など)を扱う手法を論じるなかで、あまりに露骨な表現を前に、「現代アートはもはや何かを意味しうるのか、それともその価値は絶えず私たちの手の中からすり抜けていくのか」と問いかけている。ロンドンのサザビーズのオークションでダミアン・ハーストの作品が1億1,100万ポンドという記録的な落札額を達成したその夜、時を同じくしてリーマン・ブラザーズは3,300億ポンドを超える負債を抱えて倒産した。一つの時代の終わりであった。

2010–19

2008年末の経済危機は、アート業界がいかにグローバリゼーションや経済の金融化、さらには「歴史の終焉」といった理念と結びついていたのかを問い直す契機となった(2010年、クリスチャン・ヴィヴェロス=ファウネは「いまこそ清算の時がきた」と記している)。もっとも、「かつて芸術はより純粋であった」として、現実社会から芸術を遠ざけようとする敬虔主義的な傾向には、批判の声も上がった。美術学校の未来を論じたニコラ・ブリオーは、「芸術の自律性というイデオロギー」が、教育制度の内部における権威的な構造を温存する機能を果たしていると指摘している。芸術と社会の複雑な関係へのこうした洞察は、この時代の優れた批評に共通して見られる。近年では、ロザンナ・マクラフリンによる2018年のアナ・メンディエタを論じた批評がその好例だ。立場はさまざまであったが、マイク・ワトソンの言葉は、その時代の空気を的確に言い表していた――「芸術を独立したものとして正当に評価するためには、まず権力がどのように芸術と関わっているのかを見極めなければならない」。

新自由主義的な国際秩序の揺らぎは、確立された美術史の枠組みをも揺るがした。1950年代を思わせるような多元主義の潮流が再び現れ、その影響は、アジアや中東を取り上げた ArtReview での特集や、文化的多様性を重視する批評――例えばナディア・クアドマニが2017年に大英博物館で開かれた「南アフリカ展」を批判したことーーにも見て取れる。その傾向の最も重要な成果として、2013年に創刊された姉妹誌、ArtReview Asia が挙げられる。ただし、その役割についての本格的な評価は、いずれ同誌自身の記念号で改めて行われることになるだろう。

芸術の自律性をめぐる論争は、制度の役割の変化を論じたローラ・マクリーン=フェリスの批評や、南米を取材したオリヴァー・バシアーノのレポート、さらに「監視」をテーマにした芸術や批評の広がりにも影響を及ぼしていた。ヘティ・ジュダは先見的な論考のなかで、データ・ビジュアライゼーションの美学を取り上げ、そこに曖昧さとニュアンスの重要性を見出した。一方、マッケンジー・ワークは、オンラインとオフラインを問わず、私たちのあらゆる行動が企業に取引されるデータへと変換されていく現実のなかで、もはや資本から逃れることは可能なのかと問いかけた。「現在の商業化の段階は、労働を廃止したのではなく、むしろ余暇を廃止してしまったのではないか」と述べつつ、それが芸術にとって何を意味するのかを問い直している。

マーティン・ハーバートは、2016年のベルリン・ビエンナーレを論じる中で、かつては急進的な立場とされた「芸術は、自らが批判の対象とする制度の『外』には存在し得ない」という考え方が、いまや静観的な態度として映りかねないことを指摘した。政治的に受動的な文化への苛立ちは、やがて「いかにして抵抗を組織するか」という議論へと発展していく。芸術を人間活動の自律的領域とみなす立場と、社会的現実を積極的に取り込もうとする「ソーシャル・アート」との対立は、ArtReview 創刊以前にまでさかのぼる問題である。しかし、この十年の議論は、その緊張関係が単なる対立ではなく、創造的なダイナミズムを生み出すものであることを明らかにした。今後の展開が注目される。

(翻訳=野坂賢利)