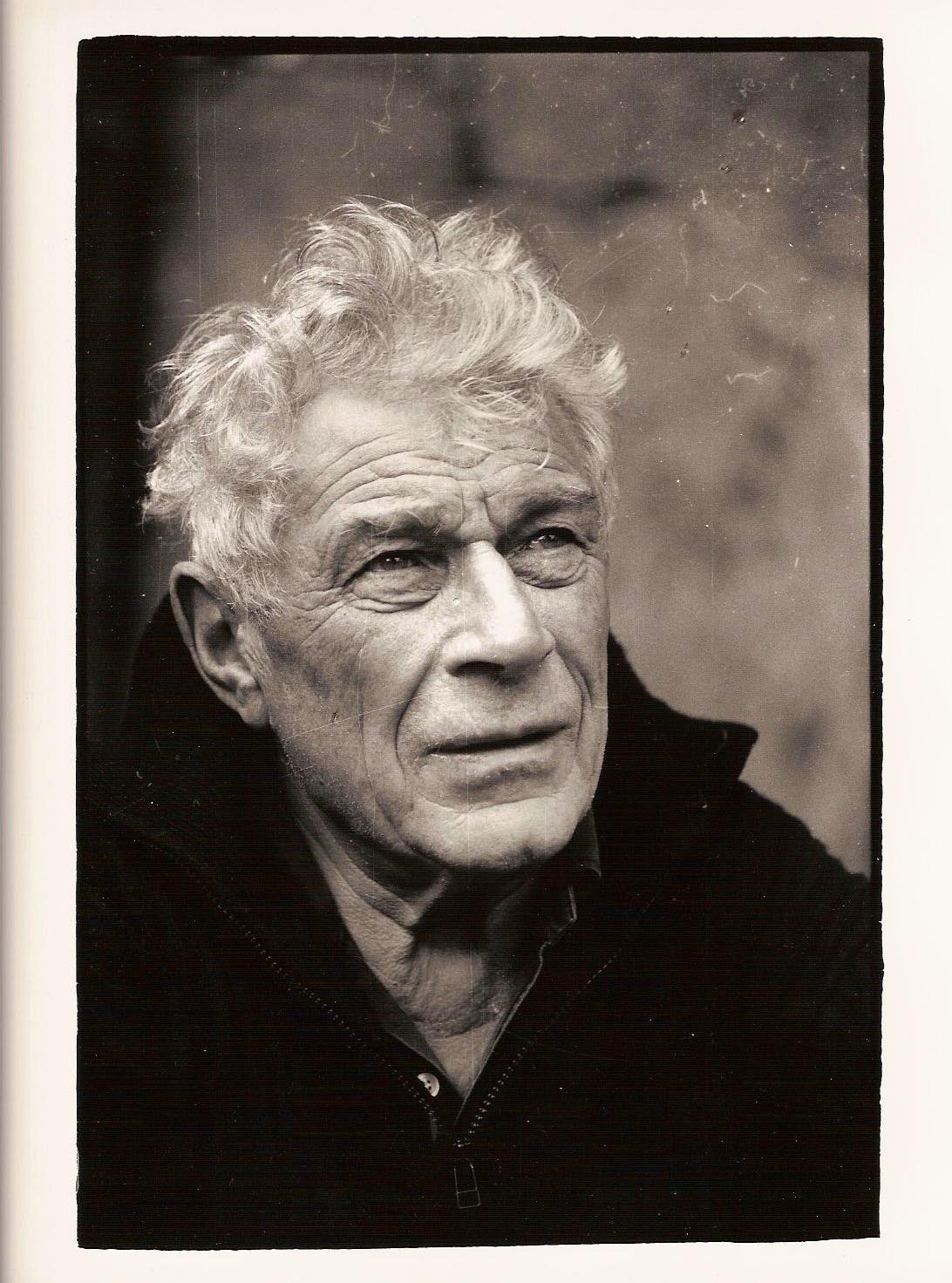

ジョン・バージャー著

初出:『Art News and Review』1955年5月14日号

1955年『Art News and Review』(後の『ArtReview』)は「批評家の信条(Critics’ Creed)」という共通タイトルのもとに、美術批評家たちが批評の役割をどう理解しているかを論じる一連の論考を掲載した。バージャーの寄稿(「批評家の信条(Critics’ Credo)」と題された)では、「公共性のある」批評の性質、解釈と判断の違い、そして批評を単なる主観的活動以上のものにする要素について考えを巡らせている。60年以上を経た今もなお、バージャーの率直な立場は共感を呼んでいる。

しばしば混同される二つのまったく異なる種類の批評がある。すなわち「制作(スタジオ)」批評と「公共性のある」批評である。

制作批評とは、実際はある種の美術教育(画家諸氏がこの言い回しの不遜を許していただけるならば)にあたり、批評家はただ芸術家に助言することのみに関心を持つものだ。広い意味で言えば、技術的な批評である。批評家は芸術家の目指す方向を受け入れ、その手法についてコメントすることに専念する。「青色が前面に出すぎている」「その手のドローイングは見事だ」といった具合だ。制作批評が作家の目的そのものを問う場合があるとしても、それは芸術家の人格と直接関係する場合に限られる。例えば「知性的に見せようとしすぎていないか?」や「これは悲劇性よりむしろ恐ろしさをもたらすことに気づいているか?」などの問いがそれに含まれる。

一方、公共性のある批評は、その名の示す通り一般の観者に向けられたものだ。批評家は芸術家に自己を同一化させるのではなく、観者に自己を同一化する立場をとる。批評家は、件の作品を、自分のコメントが制作過程に影響を与えうる未完の作品として考えることはできない。そのかわりに、作品を完成されたものとして捉え、それが提示されている世界との関係において評価しなければならない。

この二つの批評形態の区別がより一般的に認識されていれば、メディア上での批評に「理解」を期待する芸術家たちは多くの失望を免れただろうし、一般の観衆もまた、(彼らにとって)退屈で難解な、まるで自分たちがアトリエ関係者であるかのように仮定された文章を読む苦痛から解放されただろう。

次に理解すべき重要な点は、制作批評は常に存在してきたし、今後も常に存在し続けるということだ。それはアマチュア、画家たち、教師、あるいは十分な技術的知識と想像力を持ち、表現できる者なら誰にでもできる。一方で、「公共性のある批評」は比較的新しい発明であり、わずか200年ほどの歴史しかない。その存在自体が、芸術が一般の人々の生活から分離したことの結果である。もし公共的批評の役割が、芸術作品を日常生活に結びつけることにあるとすれば、それは作品そのものが通常理解される意味での日常生活から隔絶しているか、あるいは公衆が芸術に混乱し、現に存在するつながりを見いだせなくなっているかのどちらかだ。したがって、もし批評家が本当に関心を持つのが―画家など、少数のスタジオ仲間ではなく―人間的な営みとしての芸術のあらゆる可能性に対してであるならば、彼は医者のように、自らの職業を不要にするために働くことになる。私は、最終的には美術批評家は不要になると信じている。作家や思想家は常に芸術をその主題のひとつとして論じるだろうが、専業の美術批評家という存在は時代錯誤になるだろう。

とは言え、現況を前提とした場合、公共的な批評の手法とはいかなるものだろうか。もちろん、エリック・ニュートン(Eric Newton)が『Credo(信条)』でそうしたように、問題を完全に回避することもできる。つまり、作品の前で自分が経験したことを、できる限り正確に、生き生きと、説得的な散文で記述する―それだけで終わらせるのである。私は、批評家は、自らの美的経験を上手に描写すべきでないとは言っているのではない。しかし、それは批評家の仕事の最も初歩的な部分にすぎない。本当の問題は、どのように経験を伝えるかではなく、それを同時代の世界で起きている事象とどのように結びつけるかである。私はしばしば、芸術に政治を持ち込んでいると非難される。しかし、今日の知識人でありながら、自らのあらゆる主題を核兵器の脅威と関連づけて考えないのは、犯罪的なほどに無責任ではないだろうか。

しかし、核兵器を別にしても(このような言い回しが意味を成すならば)、批評の問題が根本的には「結びつける」問題である理由は他にもある。まず第一に、先に述べた通り、批評家は観客を代表しているが、平均的な観客の関心の大部分は美学的なものではない。第二に、問題を切り分け、「美的」「道徳的」「社会的」「政治的」「官能的」「精神的」などとラベルを貼ることが可能なのは、人の思考や感情の周縁においてのみである。あらゆる人間の総合的な経験の形成過程において、これらすべての問題は、人間の信念(あるいは絶望)という普遍的な態度へと凝縮される。芸術は、その単なる一つの表現形態として存在するにすぎない。第三に、すでに示唆したように、今日の芸術が孤立に苦しんでいるのであれば、芸術と私たちの人間的経験や、私たちが身を置く窮状とのつながりを示すことで―最悪の場合は否定的な関係として、最良の場合は肯定的な関係として―その孤立を打破するのは批評家の責務である。そして最後に、私はマルクス主義者として、経済構造と芸術・宗教・哲学・倫理・政治の間には、確かに明確な因果的関係が存在すると信じている―それが機械的に決まる結びつきでは決してないにしても。

もちろん、「なぜ結びつけねばならないのか」を説明することは「どのように結びつけるのか」を説明するよりもはるかに容易だ。批評家に必要な最低限の資格を列挙することはできる。すなわち、できれば自らの経験によって芸術のプロセスを理解していること、多くの作品を見てきたこと、歴史感覚を持つこと、重要な現代的出来事の動向を把握していること、社会に存在するあらゆる趣味趣向の階層と分野に通じていること、芸術家たちの生活や雇用(あるいは失業)の実態をある程度知っていること、流行を作る者と流行に挑戦する者に関心を払っていること、自らの専門以外の他の芸術の発展にも素人としてでも目を向けていること、そして何よりも芸術に対する情熱的な愛を持ち、たとえどんな些細な状況に置かれても、芸術が人間の最も崇高な業績の一つであることを決して忘れないことである。

しかし、これらすべての資格を備えても、問いはなお残る。つまり、批評家はいかにして「結びつける(すなわち評価し、判断し、解釈する)」のか。歴史的背景と関連づけて過去の作品を扱う場合、この問題は比較的容易である。事実がすでに発見され、整理され、遠近法的に評価されているので、それ自体が論理的な関連を示唆するからだ。しかし、現代の作品や過去の作品を現在における意義と関連づけて扱う場合、批評家は想像力による跳躍によってのみ、それらを結びつけることができるだろう。想像力を支えるためには、前述したような知識と経験が必要だが、最終的な過程は必然的に想像的なものである。私は、批評家の想像的機能は、作品を再創造したり単に解釈したりすることにあるのではなく、それが「生」の全般的な発展に対してどのような影響―たとえそれがごく小さかったとしても―を及ぼす可能性があるのかを評価することにあると信じている。この点において、私は多くの批評家たちと意見を異にしている。批評家は自分自身の観点からだけでなく、芸術家の観点や他の画家の観点、観客の意識的・無意識的な心理、一般観衆、さらには可能であれば未来の世代の観点からも作品を見るべきである。そうすれば、批評家はまったく重要でない自己への主観的影響ではなく、その客観的作用を評価できる可能性を持つだろう。

最後に付け加えておきたいのは、私がここに書いたことは「信条(Credo)」であるということだ。これは、健全で価値ある批評に必要だと私が信じることだ。私自身が達成していると思っていることの記述ではない。

(翻訳=佐藤慎一郎)