ビエンナーレが降霊会として立ち上がるのは、霊的世界が「現実」と交錯する、その瞬間にほかならない。

今日のビエンナーレとは、私たちが「知っている」と思い込んでいる何かを取り上げ、実は「知らなかった」と思い知らせるものではないだろうか。前回のヴェネチア・ビエンナーレにおけるその「何か」は「外国人」、あるいは「異質性」の概念であった。本展テーマは「スピリチュアリズム」である。現代的な懐疑主義者であれば、それをヒッピーやカウンターカルチャー、信仰に生きる者、あるいは現実から逃れようとする人々のものと見なすかもしれない。だが、ソウル市立美術館(SeMA)を主会場とし、49組の国際的なアーティストおよびコレクティブによる作品で構成された本展において、スピリチュアリズムは「妄想」ではなく「科学」として、そして近代美術の根幹として再解釈されている。なぜなら、もし芸術が精神的実践であるとするならば、他の精神的実践と同様に、それは世界を知ろうとすること——少なくとも、理解しようとする試みであるはずだからだ。このビエンナーレにおいては、それが芸術の本質そのものだと言っていい。それを楽観主義だと思うだろうか。

ただし、それを象徴する絵は、幻想の世界に属するものだ。18世紀ドイツの魔術書に描かれた、山羊の脚をもち、猫の顔をした悪魔ワミダルの図版を巨大に拡大した作品が、SeMAのロビーの天井から吊るされている。彼女は自らの股を広げ、ぽっかりと開いた膣からドラゴンを産み落とし、耳からは炎を吹き出している。たるんだ乳房を突き出た腹の上にぶら下げながら、彼女は訪れる者たちを不気味に睨みつける。その姿の先に、本展の本編へと続く暗い空間が広がっている。SeMAは、ソウルの旧最高裁判所庁舎のファサードの背後に、さりげなく溶け込むように建てられたモダンな建築だ。その文脈において、ワミダルはまるで、タトゥーを見せびらかしながら高級ホテルで紅茶をすする、レザージャケット姿のダークメタル・ファンのように見える。すなわち、着飾った見せかけにすぎない。しかし同時に、この姿は、e-fluxのアントン・ヴィドクル、ハリー・エアーズ、ルーカス・ブラシスキスの三名がキュレーションを手がけた本展の芸術的な核が、その国際主義的な姿勢にもかかわらず、欧米の美術史の流れに深く根を下ろしていることを、来場者に思い起こさせる。テーマを踏まえると不思議なことに、南アジアは本展における大きな盲点である。多くの精神的実践が生まれた南アジアから今回参加したのは、アミット・ドゥッタのみだ。彼の映像作品は、楽器店が集まる楽園商街(ナグォンサンガ)で上映されており、同施設には本ビエンナーレの魅力的なサテライト展示として、暗いリスニングラウンジで楽しめるオーディオ作品群も併設されている。

SeMAの展示空間に足を踏み入れると、次はルドルフ・シュタイナーの黒板の複製に出迎えられる。シュタイナーは哲学者であり社会改革者で、自らを透視者と称した人物である。これらの黒板は、人智学(思考によってアクセス可能な知覚できる霊的世界を信じる思想)に関する講義で用いられたもので、オーストリアのオカルティストが精神科学を探求する軌跡を記録している。スポットライトを浴びて浮かび上がるそのスケッチには、まるでカラーチャートとベン図を混ぜ合わせたような、やや図解的な走り書きが描かれ、「Imagination(想像)」「Inspiration(霊感)」「Intuition(直感)」といった言葉が読み取れる。この一枚には、1922年2月19日の日付が記されている。壁面のテキストには、これらの作品が西洋美術史における定説を転用した「デトゥルヌマン(détournement)」であることが強調され、「精神のアクション・ペインティング」を表しているとされる。しかしながら、シュタイナーの作品を前に、観客が何を感じ、何を理解すべきかは明示されていない。そこから漂うのは、おぼろげで、あくまで想像上の、教育とチョークの粉のかすかな匂いである。

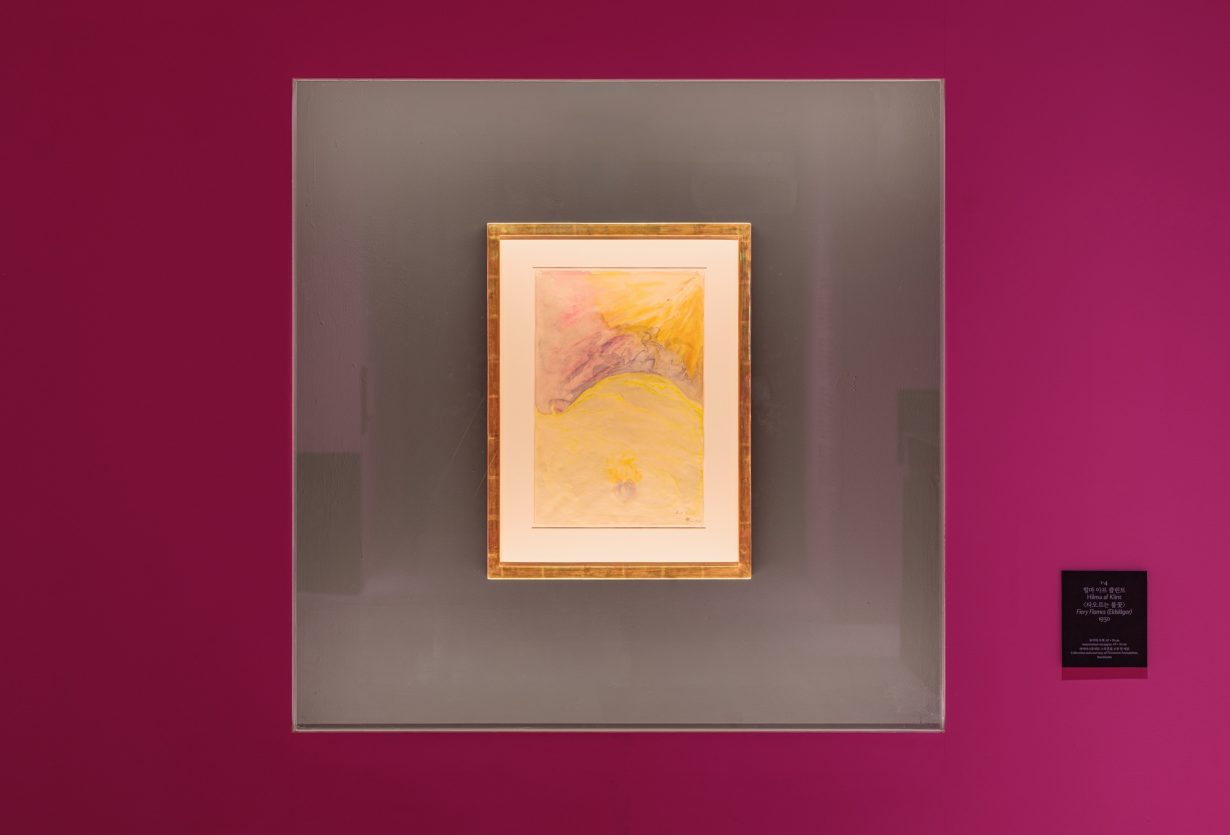

さて、その暗闇を抜けると、ピンクの壁に囲まれた明るい空間へと導かれる。そこでは、先ほどワミダルが誇示した身体のイメージが、部屋全体に不穏な共鳴をもたらしている。それと同時に、19世紀のイギリス人画家でスピリチュアリストのジョージアナ・ホートン(天使の導きにより描かれたとされる霊性ドローイング)、20世紀初頭のスウェーデンの神秘主義者かつ画家のヒルマ・アフ・クリント(霊の導きで神殿を描いたとされる)、20世紀初頭のスイスのヒーラーであり画家のエマ・クンツ(幾何学的図形を用いて治癒エネルギーを可視化したとされる)、そしてアメリカの修道女コリータ・ケントによる明確にキリスト教的な1960年代の作品群が並び、作品を理解するための美術史の土台を作っている。これらの作品は総じて、ビエンナーレの中心的なテーマの一つを示している。すなわち芸術とは、混沌と無意味に満ちた世界のなかでパターンを見出そうとする手段であるということだ。そのことを際立たせるかのように、会場は壁と床を覆う明るくカラフルな「ゾーン」に分けられ、まるで『オズの魔法使い』のドロシーのように、カラーテレビのテストカードの中に迷い込んだかのような感覚を観客に与える。

ストックホルム、ファイヤーストーム財団蔵

ここまでくると、ほかにもテーマが浮かび上がってくる。それは、芸術における抽象表現が、美的革命としてではなく、精神的革命として発展したということである。また、抽象芸術は世界を否定するためのものではなく、理解しようとする試みであったということだ。懐疑主義者であれば、こうした試みは、今日の芸術実践を取り巻くより一般的なパラノイア――すなわち、芸術は実際に役立つのか、重要なのか、あるいはその存在する世界において意味があるのか――を認知し、答えようとする試みだと言うかもしれない。

20世紀の宗教指導者(神道系新宗教「大本」の共同創設者)である出口王仁三郎による装飾陶器の茶碗が、展示ケースに収められている。これらの茶碗は、1944年に帝国刑務所から釈放された後、神の意志を伝える祈りを唱えつつ作られたとされ、実用的な飲み物用器という仮面をかぶった神聖を宿す陶器の塊として提示されている。出口の有名な言葉「芸術は宗教の母なり」を心に思い浮かべつつこれらの茶碗を眺めると、その美しさにもかかわらず、どこか戸惑いを覚えずにはいられない。前の作品群と同様に、この場合も媒体がメッセージであるわけではない。それは目の前の物体ではなく、キャプションや壁面テキストといった補助資料に示されているのである。

もしあなたがスザンヌ・トレイスターの《HEXEN 5.0》(2023~25年)を見ているのであれば、話は変わる。これは78枚の水彩画で構成されたタロットデッキで、たとえば「愚者」(通常は思い切った行動や未知への挑戦の象徴とされる)では、ブロックチェーンとその関連技術、利点と欠点をすべてまとめて「運命の輪」の中に表現している。このように、霊的世界と現実世界が衝突する作品こそが、本ビエンナーレのテーマをより切迫感のある、生き生きとしたものとして感じさせるのである。

作家提供

このテーマが最も鮮烈かつ切迫した形で立ち上がるのが、ヒワ・Kの《You Won’t Feel a Thing》(2025年)である。本作は、本ビエンナーレのために新たに制作された22分の映像作品で、クルド系イラク人であるアーティスト自身の腎結石治療の記録を(宇宙的スケールではなく)人間の感覚で描いている。映像は、西洋式医療施設での診断から手術前に求めたセカンドオピニオン、そして伝統的ヒーラーによる非手術的治療(“レーザーの目”を手術道具として用いて結石を砕く)までを追い、その治療費は“現代”医療よりも格段に安く、しかもこの方法が非常に効果的であるがゆえに、“現代”医療とそれを取り巻く資本主義体制によって妨害されている、と伝える。 重要なのは、映像の冒頭でアーティストが農作業に従事し、大地とつながる様子が映し出される点である。これは、霊的実践であっても、文脈に根ざすことが重要であることを示している。Karrabing Film Collectiveの作品で、入植者植民地主義の影響を考察する《The Family and The Zombie》(2021年)などでも強調されているメッセージであり、文脈を欠いた集合や同質性の空間が、このような大規模展覧会の基盤として形成されることへの注意喚起とも読めるだろう。

ヒワ・ K が提示したものと同様の弁証法が、タイの映画監督アノーチャ・スウィチャーゴーンポンによる《Narrative》(2025)にも見て取れる。同作は 49 分の映像作品であり、2010年 4~5 月にバンコクで政府軍が行った民主化運動のデモ参加者への虐殺を、その間接的なテーマに据えている。作品は、仏教的な追悼儀礼と、虐殺の被害者遺族に対するロールプレイ式セラピーのセッションのように見える場面とを対置する。しかし付随するテキストによれば、これらのセッションは、加害者の架空の裁判を描く別の映画のリハーサルのシーンであるという。事件から 15 年が経った今も、遺族たちは愛する者に対する正義の実現を、まるで意図的に阻むかのような法的官僚制の迷路に閉じ込められたままである。映像の登場人物たちが正義を演じているのと同様に、彼らを拘束する司法制度もまた、タイ当局による演技にすぎないように見える。そして当然のことながら、仏教的な儀礼も一種のパフォーマンスであり、この文脈において「リハーサル」と呼ばれるものもまた、人生を学び、理解するための訓練として捉えうる。この作品から読み取れるのは、世界は複数の歴史や物語によって成り立っており、私たちが生きているのはそのうちのただ一つにすぎない、ということである。そしてこの点こそが、展覧会があらゆる要素に統合性を持たせようとしているにもかかわらず、本ビエンナーレ全体を要約するものとなっているのかもしれない。

文=マーク・ラポルト (翻訳=南のえみ)

第13回ソウル・メディアシティ・ビエンナーレ「Séance: Technology of the Spirit」は、ソウル市立美術館および市内各所を会場に、11月23日まで開催。