彼女が犬という存在に向けてきた関心は、どこから生まれたのか。そしてそれは「死と有限性」「欲望と差異」という長年の主題とどのように結びついているのだろうか。

アラヤー・ラートチャムルーンスックは2014年、ニューヨークのスカルプチャーセンターで行われた詩情あふれる講演の締めくくりに、ドクメンタ13でともに時間を過ごした一匹の犬のことを語った。スクリーンにタイ・リッジバック犬の写真が次々と映し出されるなか、彼女は2011年のある出来事を語りはじめる。雨に濡れ、車に轢かれて道路の中央に横たわっていた、痩せ細った黒い犬を見つけたこと。抱き上げた瞬間に手を噛まれながらも、脚の手術のために2万5千バーツを投じてその犬を救ったこと。その思いがけない救出譚は、その犬をNgap(「噛む」の意)と名づけるに至った経緯へと続き、さらに2012年、ドクメンタ13のために赴いたカッセルでは、カールスアウエ公園内の柵で囲まれた家でその犬と3週間暮らしたという逸話を展開した。続いて、彼女の犬たちが登場する映像作品の抜粋が上映された。たとえば《The treachery of the moon(月の裏切り)》(2012)では、タイのメロドラマや衝撃的なニュース映像が映し出されるテレビ画面を、彼女とNgapが並んでじっと見つめている。そんな流れの中行われた質疑応答において、最初に投げかけられた問いは、やはり「犬には、どのような意味があるのですか?」というものだった。

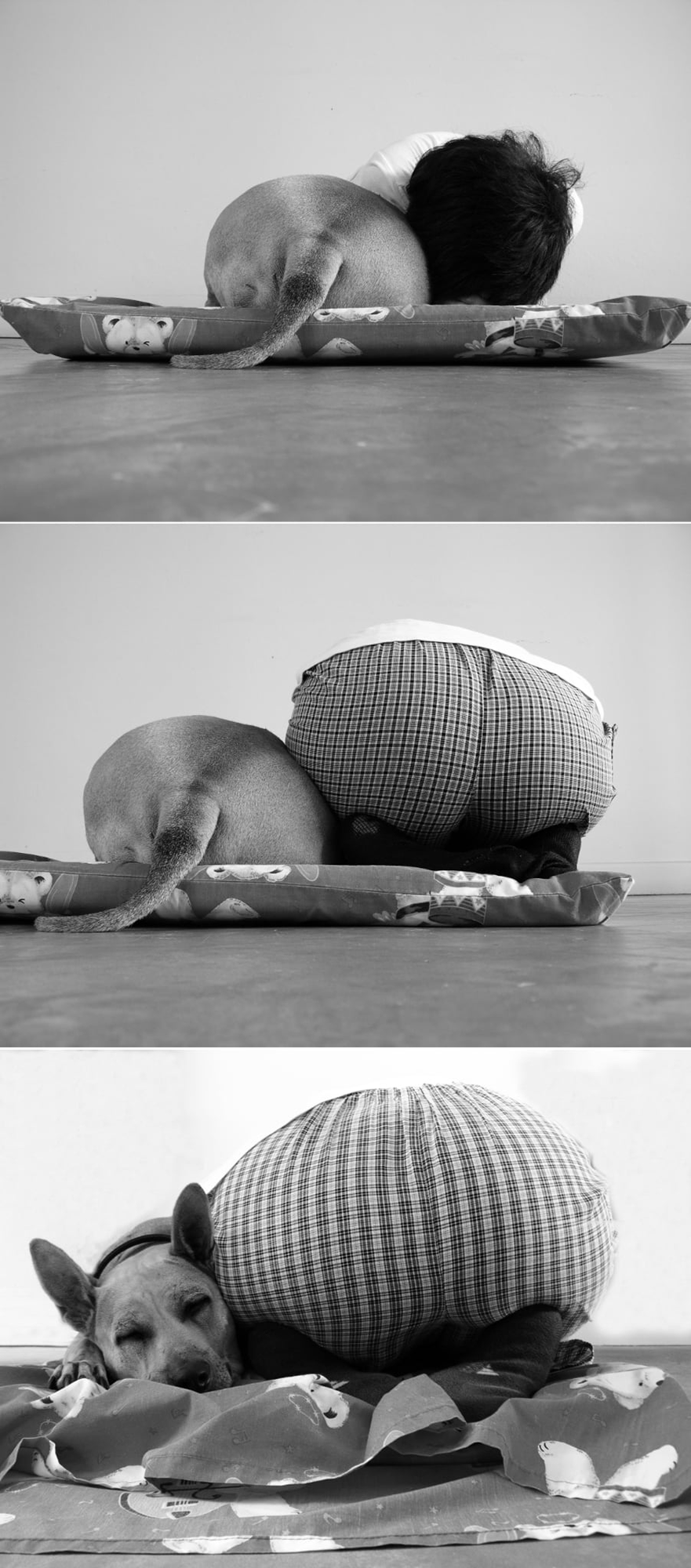

二部構成の回顧展「The Bouquet and the Wreath(花束と花冠)」の第1部もまた、タイ出身のアーティストである彼女の45年にわたる制作活動を振り返りつつ、犬へのこの強い関心がどこから生まれているのか、そしてそれが「死と有限性」「欲望と差異」という彼女の長年の主題のなかで、いかなる意味を持つのかを、あらためて問い直すものでもある。こうした関心の延長として、彼女はこれまで、引き取り手のない遺体や精神疾患を抱える人々を扱う作品を制作し、しばしば議論を呼んできた。チェンマイのMAIIAM現代美術館の大ホールでは、《Ban Wang Hma(犬の宮殿)》(2025年)がひときわ存在感を放つ。板材を組んだいびつな城で、そのくすんだ外壁一面には、蔓植物の花模様と彼女がチェンマイ郊外の自宅で世話する野良犬17匹の顔が大きく描かれている。また会場の随所には犬にまつわる作品や小さなオブジェが散りばめられている。そこには、痩せこけた姿、じゃれ合う姿、眠る姿をかたどった13体の等身大の犬の彫刻をはじめ、犬の被毛を素材としたインスタレーションや、使用済みの犬用スプリントを収めたガラスケースなどが並ぶ。

2014年、ニューヨークで犬の意味について問われた際のラートチャムルーンスックの答えは示唆に富むものだった。「若い頃、私は芸術が人生の出口だと信じていました。もっと純粋で、清潔で、無垢な場所へと抜け出すためのものだと。けれど年を重ねるにつれ、それは違うのだと気づいたのです。空腹で、病気や傷を抱えた犬の世話をすることが、自分にとって特別な意味を持つようになりました」。その感覚は今も変わっていないのだろう。今回の回顧展に散りばめられた数々の犬に関わる要素は、犬のケアが彼女の制作行為そのものと重なり合い、不可分なものとなりつつあることを示している。

《犬の宮殿》の前には、車輪のついた犬小屋が三つ置かれている。そのうちのひとつには寄付箱が載せられ、「野良犬や捨てられた犬、その他の動物のための自主的なケア活動への支援をお願いします」という呼びかけが添えられている。近くにはQRコード入りの掲示があり、同時進行で行われている《犬の宮殿》プロジェクトについて説明がなされている。「アラヤーは自宅兼スタジオの近くで400平方メートル超のマンゴー果樹園を借り受け、その肥沃な土に豊かな花を植えました。この緑豊かな空間にはテラス付きの小さな建物があり、来訪者は腰を下ろし、食事をし、料理をし、人間と犬の双方と語らいながら、草原や山々の眺めを楽しむことができます」。ただし、条件はひとつだけだ。「No Dog, No Entry(犬がいなければ入場不可)」。つまり、訪問者は「自分」の犬を連れてくるか、ここに暮らす17匹の住人の中から一匹を「借り」なければならない。その下には17匹の名前が連なって記され、その先頭にはNgapの名が記されている。

地域的な文脈を踏まえることで、アラヤー・ラートチャムルーンスックが犬と結んできた関係性は、より明確に理解できるようになる。それは同時に、彼女がこれまで周縁に置かれた存在と重ねてきた数々の出会いや対話のあり方を読み解く手がかりともなる。たとえば、1990年代末から2000年代初頭にかけて制作された、物議を醸した映像作品群においては、引き取り手のない遺体に詩を読み聞かせ、衣服を着せ、ときに言葉を交わそうとする姿が映し出される。彼女の代表作として広く知られるこれらの作品は、死者と親密に関わり、その身支度を整えるというタイの葬送慣習――すなわち、死者への愛着と関与を前提とする文化――に深く根ざしている。一方でそれらは、仏教の正統的な教え、とりわけ男性中心的な宗教制度からは意識的に逸脱するものでもあった。同様に、犬をめぐる彼女の作品群も、ときに擬人化に接近しながら、タイ社会や業(カルマ)という信仰的枠組みと共鳴している。犬を「能動的な主人公」や「家族」として位置づける彼女のまなざしは、僧侶がたちが「野良犬(maa jonjad)」と呼ぶ犬たちと食べ物や空間、さらにはある種の地位までも分かち合う寺院での生活、そして仏教におけるダーナ(布施)の実践と強く結びついている。しかし、こうした特定の文化的文脈だけでは彼女の実践は語り尽くせない。タイの野良犬との共感的な連帯は、2014年にスカルプチャー・センターのキュレーターを務めたルバ・カトリブが指摘したように、性別によって形づくられた歴史や「存在」の序列に関わる、より大きな倫理的領域へと接続している。カトリブが述べるように、ルネ・デカルトらに代表される啓蒙期の男性思想家たちは、人間以外の動物を劣位に置く世界観を構築してきた。アラヤーの実践において、犬は人の遺体と同様に、そうした世界観のなかで周縁化された「他者」の代理として現れる。彼女の世界観はエコフェミニズムと上座部仏教の要素を帯びつつも、そのどちらにも回収されることのない、独自の位置に立っている。

もっとも、この回顧展における彼女の犬たちの取り上げ方は、あまり重く解釈せず、額面どおりに受け止めてもよいのかもしれない。結局のところ、それは芸術と生活の関係が絶えず変化し再調整され続けていることの表れにすぎないとも考えられる。オープニングの翌朝に行われたインタビューで(当日、彼女の犬三匹は犬小屋のなかで「名誉ある来客」としてそこに居合わせていた)、現在60代後半に差しかかったアラヤー・ラートチャムルーンスックと私は、彼女が引き取ってきた犬たちのこと、美術界から身を引きたいという思いとを、ほとんど同じ比重で語り合った。近ごろは、展覧会やビエンナーレへの招待メールが届くと、彼女はおおむね次のように返信するという。「私はいま、アーティストとしての活動を引退しようとしています。ですから、そちらの展覧会のコンセプトに合う既存作を検討したいと思います。なお、このプロジェクトのための新作制作の依頼はお受けできません—引退に向けて動いているところなので」 。

本来、この初の大規模回顧展では新作を制作せず、引退へと向かう区切りの場となるはずだった。しかし実際には、さまざまな事情が介入し、その意図は揺らぐことになる。こちらが「引退しようとしている」という言い方には、そうならない可能性——むしろどこか魅力的にも感じられる余地——が残されているのではないかと返すと、彼女は新作をつくらないという自分のルールを破った理由をこう語った。「この城は自分の役目だと思ったから」。発想の源は、ドクメンタ13のプロジェクトと、初期に制作したヨーロッパの城を題材にしたインタリオ版画にあるという。城の背後の壁面には、別の作家による「巨大な赤い作品」が据え付けられている。タッサナイ・セータセーリーの《Cold War: the mysterious(冷戦:謎めき)》 (2019–22年)だ。彼女によれば、展示の冒頭をこの巨大な城より小さな作品にしていたら、全体は「貧弱に」見えてしまっただろうという。実際、この城はセータセーリーのビルボード大の紙コラージュの手前に据えられ、その一部を覆い隠している。背後では、タイの冷戦期のプロパガンダや大衆文化に由来する図像と色彩が、騒然とした密度で折り重なっている。強い第一印象をつくるという狙いは、新作の8チャンネル映像にも及び、過去作を丹念にふるいにかけて再編集する作業に2年をも費やした。(仮題は「video bomb」)さらに、彼女にとって超写実的な犬の彫刻の制作は、感情を大きく揺さぶる体験で「本当に何度も泣いた」と語っている。

今年11月にドバイのジャミール・アートセンターで開幕予定の第2部が、どのような展開を見せるのかはいまだ明らかになっていない(※執筆当時の記述)。一方、チェンマイ会場の展示は大胆な構成の回顧展となっている——冒頭のステートメントではラートチャムルーンスックのバイオグラフィー(あるいは引退の予告)に一切触れず、作風や主題が年代順に並ぶこともない。代わりに提示されるのは、彼女が長年向き合ってきた「果てしない哲学的問い」への示唆であり、版画・彫刻・映像にまたがる70点超の「遊戯的でありながら沈鬱」な作品群の中に、その問いを見いだすよう鑑賞者を促す構成だ。キュレーターによれば、この探索的なアプローチは、ラートチャムルーンスックの表現のあり方や制作の基盤を形づけたとされる私的経験——とりわけ三歳で母を亡くした出来事——を、あえて前面に出さず、別の視点から捉え直すためのものだという。「この展覧会を作り上げる過程で、作品全体に通底する喪失や追悼、悲嘆の感覚について、別の考え方を探り始めました」 。MAIIAMのキュレーター、キッティマ・チャリープラシットとともに本展に携わったロジャー・ネルソンはそう語る。

伝記的な説明は抑えつつも、書き手としての彼女の声が随所に現れている。彼女は何十年にもわたり世界各地の無数の展覧会やビエンナーレに参加してきたが、英語圏や国際美術界ではあまり知られていない事実として、母国タイでは小説やノンフィクションの作家としてこそ最もよく知られている。しかも、きわめて多作だ。本展の各展示室には、出品作をめぐる新たな文章や、小説・展覧会カタログからの抜粋を載せたタイ語と英語併記の壁面テキストが掲示されている。その一部には、美術史家・キュレーターのメー・アダードン・インカワニットがラートチャムルーンスックの文体について「タイ語のバロック」と呼ぶ、修辞に富んだタイ語が並ぶ。そうした記述に目を通すことで、彼女の背景や来歴の断片が浮かび上がってくる。

例えば、初期インスタレーションを再構成した《Has Girl Lost Her Memory?(少女は記憶を失ったのだろうか?)》(1994年/2025年)では、黒いベッドフレームが室内の隅に逆さに立てかけられ、そのまわりを細かく裂かれたトウモロコシの外皮が山のように積み上がっている。その壁面テキストには、ラートチャムルーンスックが田園で過ごした幼少期には、この身近な素材が葬儀用の造花に用いられていたこと(母の葬儀も含む)が記され、続けて彼女自身の言葉が引かれている——「捨てられたこの外皮に、ひとりの女性の、どのような記憶が宿っているのだろう?」。別室では、1980〜90年代にタイとドイツで学んでいた時期の陰鬱な版画——インタリオ、フォトエッチング、エリオグラヴュール——が並び、キャプションには「20代前半で、自分の表現の拠り所を見いだせずにいた若い女性」や「静かな風景への感受性が慰めになったこと」についての記述が添えられている。さらに上階の、過去の出版物を閲覧できる部屋では、意味を持たないタイ語風の筆致(アセミック)で覆われた初期のテンペラ作品《Writing has Begun Now(今、書き始める)》(1992年)が書籍の抜粋のそばに置かれている。そしてそこには「今ここから書き始める。作品を観客の前に差し出す作り手から始まる対話である」と記されている。

この対話(鑑賞者とアーティスト、そして書き手である彼女とのあいだに生まれる往還)は、展示を権威的で断定的な場にするのではなく、むしろ親密で開かれた場として感じさせる。それは、ラートチャムルーンスックの実践に特有の、どこか誇張された詩的な自由さと、断片として立ち現れる文学性をよく反映している。壁面テキストが示すように、彼女は「固定化された定義」を拒む。さらに、彼女の声が随所に遍在しているという事実そのものが、視覚と言語が相互に絡み合い、依存し合うこの実践の成り立ちを、説明ではなく実感として示している。すなわち、アーティストとしての彼女と書き手としての彼女は分かちがたく、どちらか一方に還元することはできないのだ。

一方、時代やメディアの違いをあえて交差させた展示構成は、映像作品への制度的・学術的な関心の高まりのなかで、相対的に周縁化されてきた仕事群にあらためて光を当てている。研究者クレア・ヴィールが2019年に、Afterall 誌へ寄せた論考によれば、ラートチャムルーンスックの1990年代のインスタレーションは、しばしば「発展段階」と位置づけられ、後年の「芸術・生活・死の関係をより複雑に探究する」表現によって更新されたものと見なされてきたという。しかしヴィールは、これらを後年の作品の視座から読み直すことで、個人と社会の双方に向けて、また双方の位置から、いかに語りかけているのかについて、異なる概念化が可能になると論じている。

この見立ては、筆者が読み取る「死」という主題のあり方とも響き合う。それは新旧を問わず作品に繰り返し現れるが、その意味は常に揺らぎ、決定的に固定されることがない。近年、ラートチャムルーンスックが死と長く近接してきた関係は、より陰鬱な相を帯びている。いくつかのプロジェクトでは、医療的補助による自死を望む心情に言及したり、それを示唆する表現が見られる。また、「exchange life-art project(生命とアートの交換プロジェクト)」と名付けられた、犬のための募金を伴う企画には公式サイトもある(これはリハーサルでもパフォーマンスでもない、と彼女は強調する。詳しく尋ねると、心理学者にも相談しており、死を望む衝動は現実のものなのだと語る)。

ただし本展においては、この不穏な欲求は明示されない。代わりに、死は「絶対的な終わり」ではなく、状況に応じてかたちを変える社会的なありようとして示される。例えば《Death with Cancer (Rebirth)(癌とともにある死(再生)》(1993年/2025年)では、亡父のベッド脇から回収した点滴チューブがベッドフレームの周囲を取り巻き、犯罪現場を思わせるインスタレーションへと変貌している。《Inspiration Comes from Different Sides of the Same Sky(同じ空の異なる側から届くインスピレーション) 》(2008年)では、彼女の隣で犬がベッドに座る映像のなかで、死という主題が、叙情的な三つの章に分けて描かれる。そして代表作である映像シリーズ《The Class(授業)》(2005年)では、死者に向けて語られる、示唆に富み、ときに暗いユーモアを帯びた講義の題材となる。

–– 芸術や文学では、死という主題の扱いには、もっと自由があるのではないだろうか。芸術は、死の持つ意味を自在に揺さぶり、さまざまな角度から向き合うことができる。死はそこで、風に舞う一枚の羽根になる。––

新作の映像インスタレーションでは、八台のプロジェクターが大空間の壁・床・天井に配され、過去の映像作品のムードを一新しつつ、ラートチャムルーンスックの言う「不安定な緊張の領域」を立ち上げている。恍惚と静けさのあいだをオペラ的に行き来しながら、《The Same Old Karma Landscape(同じ業の風景)》(2025年)は、過去作から引用した現実と幻視が混ざり合う場面——食肉処理場で屠られる豚から、裏庭のバーベキューを楽しむ犬まで——を、古いタイの歌や嵐・夕焼けの抽象的なショットと織り合わせていく。そこから立ち現れてくるのは、死すべき運命が、生のささやかな喜びや激しい浮き沈みと結びついた一種の自然の力として作用しているという感覚だ。会場のあちこちに点在する犬の彫刻も、同じような切なさをたたえている。その幸福と不幸のあいだを振幅する豊かな表情は、人間とほかの動物とが、少なくとも身体の次元においては(倫理の問題はさておき)等価な存在であることを静かに示している。要するに、この展示は、感情の連続体と実存的主題の反復を通じて、植物に着想を得た展覧会名「The Bouquet and the Wreath(花束と花冠)」が孕む、祝祭性と弔いの両義性を、深く共鳴させている。

議論の余地はあるが、この構成には弱点もあると言えるだろう。彼女の作品と背景、そして職業的な歩み——例えば30年にわたるチェンマイ大学での教鞭や、同大学で先駆的な学際的アートプログラムを立ち上げたこと——とのあいだにある重要な連関が十分には示されず、相対的に後景へと退いてしまう点である。それでもなお、「The Bouquet and the Wreath(花束と花冠)」は、彼女自身と多くの同時代の仲間が暮らし、制作を続けてきたチェンマイでの開催であるがゆえに、タイという決定的に重要な文脈、すなわちその美術界を形づくる社会的ネットワークの只中に、強く結びつけられている。とりわけ、犬の絵画や、Ngapとその仲間たちとの会場外での交流を含む《Ban Wang Hma(犬の宮殿)》は、その結びつきをいっそう具体的なかたちで感じさせる。

書き手としてのラートチャムルーンスックは、ときに男女のアーティスト——とりわけタイの美術学校やアートコミュニティに関わる人々——の違いを意識的に言語化してきた。その差異は、しばしば不均衡として叙情的に表現される。2002年の展覧会カタログでは、バンコクの「古い学術機関」(シラパコーン大学)で学んでいた頃を振り返り、「女子学生の数はケーキのごく薄い一切れほどにすぎず」残りは「到底食べ尽くせないほど大きかった」と記している。2000年代半ばにタイの雑誌で連載したコラム(その英訳は2022年に発表されている)では、男性の一人称である「phom」を用い、政治的なアート全般に対する懐疑と、男性アーティスト(彼女は冗談めかして「小さな男の子たち」と呼ぶ)が女性よりも「反抗のための安全地帯としてアートを使う」傾向にあるという考えを示している。「それは男性アーティストが『生活の条件』の外側にいるからだろうか。あるいは、女性アーティストのほうが、その条件の下で生きているからだろうか」と、彼女は「Matichon Weekly」誌に書いている。

インタビューのなかで、ラートチャムルーンスックは、彼女の「城」が、向かいの壁にあるタッサナイ・セータセーリーの「巨大な赤い作品」から視線をそらすためのものだと明かしてくれた。それは、強い政治性を帯びた作品で、反抗的な男性アーティストに特徴的な表現に属するものだという。だがその二つの作品の前に立つと、そこには単なる実用性以上のものが感じられる。それは、彼女の著作に繰り返し現れる、ジェンダー化された社会文化的力学の具現化である(彼女の思考の別の系譜では、女性/男性アーティストの二項対立は「詩」と「意識」という差異へと還元され、英訳されたコラムは「She」と「He」の対話として展開されている)。セータセーリーのコラージュを部分的に覆い隠し、不穏な政治とは遠く隔った、剥き出しの生をどこか感傷的に喚起することで、ラートチャムルーンスックの城は、あたかもその作品に応答し、静かに対抗しているかのように見える。

《Ban Wang Hma(犬の宮殿)》とセータセーリーの絵画とのあいだには、白い木の柵が境界線のように設えられている。その光景を前にすると、このインスタレーションをきわめてフェミニズム的なものとして、そして作家自身の伝記と結びついたものとして解釈したくなってくる。すなわち、家父長制的なタイの美術界と学術と世界において自らの居場所を求めて闘ってきた、一人の女性アーティストであり教育者でもある彼女が、いまは牧歌的な犬たちの楽園へと退き、その両方から身を引こうとしている――そんな隠喩としてである。もっとも、この志向自体が一種の演出的な構えにすぎないのかもしれない。「アーティストであることをやめようとしている」という言葉は、すでに2008年の映像作品のなかに登場している一方で、今年のタイ・ビエンナーレ(プーケット)への参加も控えているからだ。しかしその「城」の内部に足を踏み入れてみると、このような単純化された解釈はたちまち揺さぶられる。そこには、城が「現実の空間であれ、想像のなかであれ、避難所を求め続ける欲求を映し出している」と語るラートチャムルーンスックの言葉を記したラベルが掲げられている。

壁に取り付けられた三台のモニターには、映像作品《Chanting for Female Corpse(女性の遺体に捧げる声)》(2001年)が映し出されている。ホルマリンに沈められ、部分的に露出した老女の遺体を横からとらえたその映像は、その輪郭がまるで風景の起伏のようにも見える。近くの床には《Tata》(2025年)が置かれている。仰向けになって腹を見せ、撫でられるのを待つかのような期待に満ちた表情を浮かべる、生きた茶色のビーグル犬を等身大で再現した彫像だ。ここには一つの避難所がある――それは同時に、ひとつの制作実践でもある。生と死、愛と渇望、美と醜、肌と毛並み、書き手とアーティスト、テクストとイメージ、さらには「引退しようとする試み」と「その目論見が派手に失敗すること」までもが、同時に共存している。それは、別のかたちの反抗のための安全地帯であり、他者性や生きものとしてのあり方、そして生を取り巻く未編集な条件そのものが、きわめて自然にそこに息づく場でもあるのだ。

アラヤー・ラートチャムルーンスックによる回顧展「The Bouquet and the Wreath(花束と花冠)」は、チェンマイのMAIIAM現代美術館で2026年5月25日まで、同展の第2部は、ドバイのジャミール・アートセンターで11月5日に開幕、2026年3月15日まで開催される。また並行して、バンコクの100 Tonson Foundationでは「アラヤー・ラートチャムルーンスック: the Same Old Karma(同じ業)」が2026年1月18日まで開催されている。

文=マックス・クロスビー=ジョーンズ (翻訳=野坂賢利)