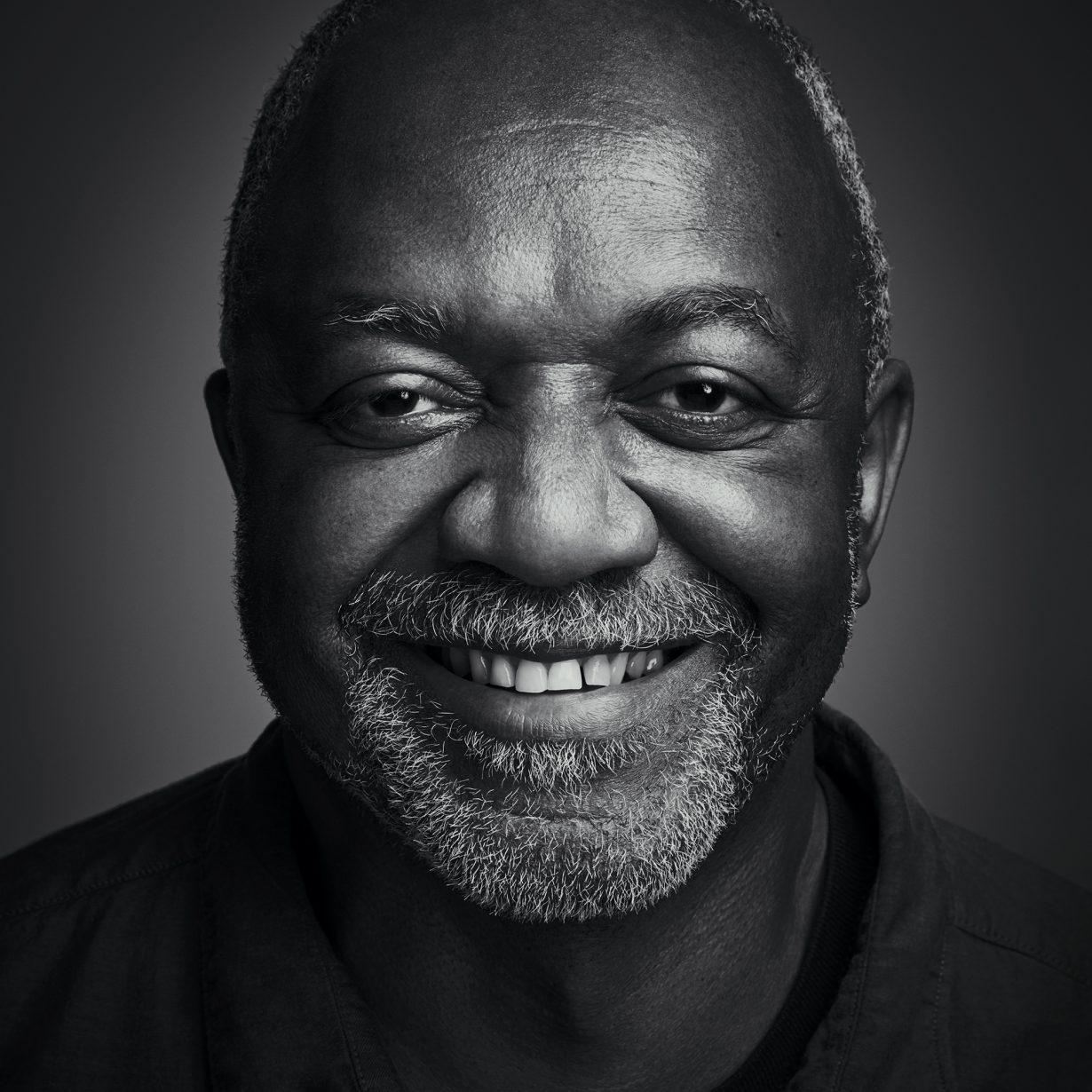

1. イブラヒム・マハマ

アーティスト/ガーナ

昨年の順位:14位

クンストハレ・ウィーンで開催されたマハマの個展のために制作された新作《The Physical Impossibility of Debt in the Mind of Something Living(生者の心における負債の物理的不可能性)》(2025年)は、輸出用の貨物を運ぶ目的で、かつてガーナ政府がIMFの融資を通じてドイツやイギリスから購入したディーゼル機関車の車体をくり抜き、その下にガーナで伝統的に荷物の運搬に用いられてきたヘッドパン(頭に載せて運ぶ金属製のたらい状の運搬具)数千個を積み上げた作品である。本作は、テキスタイルや靴職人の道具箱、錆びついた病院のベッドから、鉄道などの大規模インフラ設備にいたるまで、多様な産業廃棄物を素材としてきた彼の彫刻やインスタレーションの特徴を、極めてマハマらしいやり方で端的に示すとともに、資本主義と廃棄、植民地主義と新植民地主義という複数の関係を緊密に絡み合わせて提示している。マハマが国際的に注目を集める契機となったのは、ガーナのカカオ産業で用いられ、その後は野菜や石炭を入れるために転用されたジュートの麻袋や残布を素材とする一連の作品だった。こうした袋や布を、彼はチームで縫い合わせ、巨大なキルト状の構造物へと仕立て上げ、アクラにある旧食料配給機関(Food Distribution Corporation)の建物やロンドンのバービカン・センターなど、さまざまな建築の外壁を覆ってきた。今年はクンストハレ・ベルンやスコピエ現代美術館の外壁にもこれらのキルトを掛け、建築そのものの姿を一時的に隠すことで、その背後にある産業と労働の存在を前景化させたほか、11月に開催されたタイランド・ビエンナーレ(プーケット)にも参加している。ロンドンに新たにオープンしたイブラーズ(Ibraaz)のスペースで行われた個展では、ガーナの植民地期の鉄道システムから回収した木材を用いてプラットフォームを組み、その上にガーナの家庭から集めた椅子を配置することで、人々が集い、出会うための<場>を提案した。マハマの展覧会はしばしば、互いに隔たった場所同士の結びつきを可視化するとともに、作品に用いられた素材そのものを、長年にわたって世界で行われてきた不均衡な交易ルートや資源収奪型の政治、その歴史的痕跡として提示している。

彼の美学は、とりわけ同じガーナ出身であり、彼に大きな影響を与えてきたエル・アナツイの仕事と深く通じ合っている。さらに視野を広げれば、スボード・グプタやメルヴィン・エドワーズといったアーティストの実践とも同じ系譜に位置づけることができる。これらの作家たちに共通しているのは、昨日までがらくたとして扱われていたものを、現在も続く不平等を映し出す力強い象徴へと変換する点だ。しかし、マハマが今年のリストでトップに立った理由は、その作品実践にとどまらず、美術のための拠点や機関を自ら築いてきたことにもある。ガーナの人々の労働によって生み出される価値を最終的に誰が手にしているのかという問いは、美術市場そのものに疑問を向けるきっかけともなる。その結果、彼はいわゆるブルーチップ作品(国際的な市場において高値で安定して取引される作品)の販売で得た利益を、故郷タマレにある一連の施設──Red Clay Studio、サバンナ現代美術センター(SCCA)、Nkrumah Volini──に投じる決断を下した。これらの場は、オープンスタジオや制作の拠点であると同時に、レジデンスや学生プロジェクト、子ども向けワークショップ、展覧会などを受け入れるプラットフォームとしても活用されている。SCCAでは今年、アーティスト/コレクティヴ「blaxTARLINES」のメンバーであるロビン・リスキンがキュレーションを手がけたグループ展「The Writing’s on the Wall」が開催されたほか、マイケル・アーミテージが設立したナイロビ現代美術研究所(Nairobi Contemporary Art Institute)との共同企画展「Notes on Friendship: Breaking Bread」も実現した。Red Clay Studioの敷地には、学生とのワークショップの会場として用いられている古い飛行機や、マハマの展覧会にも登場する列車の車体が点在している。マハマは、自身の作品制作とその国際的な流通に内在するこうした矛盾を、いかに再分配の実践へとつなげていくかについて、繰り返し語ってきた。12月のコーチ=ムジリス・ビエンナーレや、来年デンマーク・キューゲのMAPSミュージアムで予定されているプロジェクト、さらにシンガポールでの今後の展覧会に向けて、現在もワークショップ主導のプロジェクトが進行している。こうした活動を通じてマハマは、芸術は何を行い、誰のためにあるのかという問いを、一つの答えに収束させることなく投げかけ続けているのである。こうした場と活動のあいだを行き来しながら、彼は、地域に根ざした美術の拠点づくりを進める存在であり、美術教育者であり、コミュニティの擁護者でもあるような、新たなアーティスト像を示している。国際的な美術界の嗜好や欲望を、その活動を支える要素としては取り込みつつも、それを何が芸術たりうるのかを決定づける指針とはしていない。従来型の美術館やギャラリーのモデルが行き詰まりを見せるなかで、芸術を支え、流通させる新たな枠組みが、制度としての組織であれ、より流動的なハブであれ、どのような形をとりうるのかという問いは、現在から近い将来にかけての重要な課題であり、マハマはその輪郭を形作るうえで重要な役割を果たしつつある。

2. シェイカ・アル=マヤッサ・ビン・ハマド・ビン・ハリーファ・アル=サーニー

資金提供者/カタール

昨年の順位:21位

称号としては「王女」に相当するが、アル=マヤッサは、事実上、現代における「ソフトパワーの女王」とも言うべき存在である。彼女は、カタールの経済多角化戦略「National Vision 2030(国家ビジョン2030)」において中核的な役割を担い、文化や芸術を通じて国の対外的な影響力を形成してきた。2026年2月にアート・バーゼルが同国で新たなフェアを開催する計画を発表した直後、バーゼルで行われた講演において彼女は、芸術こそが「社会的・経済的発展を牽引する原動力である」と語っている。現カタール首長(アミール)の妹であり、前首長の娘でもあるアル=マヤッサは、国内に点在する十数の美術館や文化施設・遺産サイトを統括するカタール・ミュージアムズの会長であると同時に、ドーハ・フィルム・インスティテュートのトップも務めている。バーゼルでのスピーチにおいて彼女はさらにこう述べている。「私たちが向き合っているのは、ポストコロニアリズムとは何を意味するのか、そしてその結果としてこの地域が直面しているアイデンティティの危機とは何かという問いです。芸術と文化を、人々を癒し、結びつける手段として用いることで、いかに対立に応答できるのかを考えているのです」アート・バーゼル新設の発表と同時に、オリエンタリズム美術を主題に収蔵するルサイル美術館を、世界的な建築事務所ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計するという計画も公表された。さらに、すでに収容能力の限界に達していると長年言われてきたヴェネツィア、ジャルディーニにおいて、リナ・ゴットメを起用し、カタールのための常設ビエンナーレ・パビリオンを建設するという決定も相次いで発表された。アル=マヤッサは、構想力だけでなく、それを実現に移すための資金と実行力を兼ね備え、それまで不可能だと考えられてきた計画を次々と現実のものにしてしまう稀有な存在である。国内では、マトハフ・アラブ近代美術館や、ワエル・シャウキーがアーティスティック・ディレクターを務めるファイヤー・ステーション、イスラム美術館といった主要な美術館・文化施設を統括しながら、チリやアルゼンチンの文化機関との連携も推進してきた。とりわけアルゼンチンとの協働によって、カタール国立博物館ではグループ展「LATINOAMERICANO」が開催され、フリーダ・カーロ、ディエゴ・リベラ、ヴィフレド・ラムといった作家陣の重要作品が展示された。「国家ビジョン2030」に向けては、現代美術の新たな拠点となるアート・ミル美術館を、カタール・ミュージアムズが管轄する施設群に加える計画も進行中だ。また同機関は、来年開幕を予定している4年に一度の現代美術国際展「Rubaiya Qatar(ルバイヤ・カタール)」の創設も発表している(本誌編集長もそのキュレーターの一人)。こうした計画に加え、この地域最大規模となる美術作品保管施設の構想も進められており、アル=マヤッサは既存の制度的インフラを再編することで、現代美術界のグローバルな重心そのものを塗り替えようとしている。

3. シェイカ・フール・アル・カシミ

キュレーター/アラブ首長国連邦

昨年の順位:1位

今年4月、フランス芸術文化勲章を受章した際、仏紙「ル・モンド」はアル・カシミを「アラブ首長国連邦のソフトパワーを世界に伝えるアンバサダー」と評した。さらにアラブ連盟教育文化科学機関(ALECSO)も、彼女を来年の「アラブ文化特命大使」に任命している。こうした評価が示すように、彼女の影響力は、父が首長(アミール)を務めるシャルジャ首長国の枠をはるかに越えて広がっている。アル・カシミは22歳という若さでシャルジャ・ビエンナーレの総責任者に就任し、その後22年をにわたり同展を率いてきた。その経験を背景に、いまや一族の影響圏の超えた場においても、キュレーターとしての力量を確かなものとして示している。その強い影響力と信頼性を巧みに両立させながら、彼女は一貫して、いわゆる「グローバル・マジョリティ」に属するアーティストや、非西洋圏、先住民のアーティストを継続的に擁護してきた。その大規模な国際展には潤沢な資金が集まる一方で、常に明確な政治的意識が持ち込まれている。2025年、あいちトリエンナーレで史上初の非日本人芸術監督となった彼女は、総額総額約13億円と報じられる予算をもとに、ジョン・アコムフラ、ワンゲシ・ムトゥ、杉本博司らの作品を、愛知県全域にわたって展開した。シリアの詩人アドニスが1970年に発表した詩に由来するタイトル「A Time Between Ashes and Roses(灰と薔薇のあいまに)」のもと、アル・カシミは今回も非西洋圏および先住民のアーティストに焦点を当てた。批評家たちは、このビエンナーレが倫理的な立場を明確に保ちながら、アクティヴィズムとスペクタクルのあいだに生じる緊張関係に正面から向き合っている点を高く評価している。来年3月に開幕するシドニー・ビエンナーレ「Rememory(記憶)」では、多くの移民やディアスポラ・コミュニティが暮らすシドニー西部へと観客を導く構成が取られ、エミリー・ジャシール、CAMP、トゥアン・アンドュー・グエンに加え、ヤリジ・ヤング (Yaritji Young)やリチャード・ベルら先住民アーティストの参加も予定されている。国際的に活動を展開し、国際ビエンナーレ協会の会長を務める一方で、アル・カシミはシャルジャの大学院大学Global Studies Universityの学長でもあり、同校では最近、全額給付制の博士課程プログラムの新設が発表された。「私は常に、既存の中心をずらして考えることに関心があります。芸術を人々の日常の一部にしたいのです」とアル・カシミは、今年のシャルジャ・ビエンナーレに際したインタビューで語っている。彼女は現在もシャルジャ美術財団の理事長兼ディレクターとして組織を率いており、2027年のシャルジャ・ビエンナーレにアンジェラ・ハルチュニャンとパウラ・ナシメントをキュレーターとして迎える決定にも、その一貫したビジョンが反映されている。

4. ワエル・シャウキー

アーティスト/エジプト

昨年の順位:6位

近年高い評価を集めているシャウキーの映像作品《Drama 1882》(2024年)は、エジプトのウラービー革命を再解釈したもので、前回のヴェネツィア・ビエンナーレのエジプト館に出品するために制作された。今年はその後も上映の機会が続き、2月にはロサンゼルス現代美術館(MOCA)ゲフィン、6月にはエディンバラのタルボット・ライス・ギャラリー、7月にはアムステルダム市立美術館(ステデリック美術館)で紹介されている。7月にフランスのリュマ・アルルで開催された個展では、ポンペイの悲劇的な物語を軸に、古代ギリシア神話とエジプト神話のあいだに横たわるつながりを探るため、映像、ドローイング、人形劇を組み合わせるというシャウキーならではの手法が用いられた。《I Am Hymns of the New Temples(新しい神殿への賛歌)》は、約5,000平方メートルにわたる色鮮やかなショーケース(ヴィトリーヌ)で構成され、鑑賞者はギャラリーを見下ろす位置に設置されたピンク色のヴェスヴィオ山のレプリカの周囲を歩きながら展示を体験する構成となっていた。今年のはじめには韓国にも滞在し、2024年に開催されていた大邱美術館での個展が閉幕したほか、ソウルのBarakat Contemporaryでも個展を開催した。さらに6月には、国立現代美術館果川館(MMCA果川)においてアクラム・ザタリとの二人展にも参加している。十字軍の歴史をマリオネットで語り直す作品であれ、《Drama 1882》でイギリスによるエジプトの植民地支配をミュージカル形式で描く試みであれ、シャウキーは歴史そのものを「芸術的な創造物」として捉えている。それゆえ彼は、自身の制作を、過去をつねに再解釈し、神話と歴史を媒介として現在の闘争や葛藤を新たに理解し直すための行為であり、自らをその「翻訳者」と位置づけている。

国際的な巡回展が続き、すでに来年には香港のM+での展示も予定されているが、現在シャウキーの活動の重心はカタールに置かれている。そこでは、アーティストであり組織運営にも関与するという彼ならではの資質が発揮されている。2024年からドーハのファイヤー・ステーションの芸術監督を務め、展覧会やレジデンス・プログラムの企画・運営に携わっており、今年は元レジデントであるアイサ・ディービーとファトマ・アル=ナイミによる展覧会も開催した。シャウキーは、2010年に自身が設立し、現在は活動を終えている独立系アートスクールMASS Alexandriaで始めた教育的実践を引き継ぐかたちで、ファイヤー・ステーションを拠点に、9ヶ月間の「Arts Intensive Study Program(アート集中プログラム)」を運営している。さらにカタールにおける彼の責任は近年拡大しており、来年2月に始動する、アート・バーゼルによる湾岸地域初のフェアでは芸術監督に就任。「Becoming」というテーマのもと、従来のブース形式を採らない構成を掲げるこのフェアのキュレーションを担うことになっている。シャウキー自身も「自分でも異例の人選だと感じている」と認めているが、その越境的な実践は、まさにこの新たな試みにふさわしいものと言える。

5. ホー・ツーニェン

アーティスト/シンガポール

昨年の順位:72位

時間、そして歴史がどのように生成し、展開していくのかという問いは、ホー・ツーニェンが一貫して取り組んできたテーマである。「私が本当に扱っている媒体は時間そのものです。結局のところ、映画やビデオのような動く映像は、時間にかたちを与えようとする試みにすぎないと言えるでしょう」と、今年2月にルクセンブルクのMudamで開幕した巡回展「Time & the Tiger」のオープニングに際して語っている。この展覧会は2023年にシンガポールから始まり、ソウル、ニューヨーク州のCCS Bardを経由して、現在はハンブルク美術館で展示されている。展覧会の中心となっているのが《T for Time》(2023年〜)だ。これは、収集された物語や語りをアニメーションとして再構成した複数のスクリーンから成り、それらがアルゴリズムによってリアルタイムに編集されることで、鑑賞のたびに異なるバージョンが生成される作品だ。ホー・ツーニェンの断片的なインスタレーションは、しばしば東南アジア文化の多層性や重なり合う時間感覚を扱い、歴史とは共有された一種の幻想にすぎないのではないか、という感覚を喚起する。演劇的な手法やドキュメンタリーの技法を参照しつつ、近年の作品ではデジタル・アニメーションの可能性がいっそう積極的に用いられており、作品タイトルにもなっている虎は、先住民の神話と、植民地主義的想像力が生み出してきた「アジア像」その双方を映し出す、可変的な象徴としてたびたび登場する。香港のKiang Malingueでの新作展と並行して、今年はAIを用いた新作《Night Charades》(2025)にも取り組んだ。本作は、1980〜90年代の「香港映画の黄金時代」のシーンを再構成したコラージュで、香港のM+ミュージアムの横幅110メートルに及ぶファサード全面に、3ヶ月にわたって映し出された。現実を映画的に再編成するという関心は、現在フランスのリュマ・アルルで開催中の個展「Phantom Day and Stranger Tales」にも引き継がれている。ここでは、2011年に構想されながら完成に至らなかった長編映画プロジェクトをもとに、複数の時間軸とハイブリッドな幻想から成る物語として、AIを通じて新たなかたちへと再構築している。歴史を何度も別様に語り直すための共同監督として、あるいは協働者としてテクノロジーを受け入れるホー・ツーニェンの姿勢は、彼自身の言葉を借りれば「歴史を理解するための複数の視点を提示し、物語の語り方にいくつもの別の可能性を開く」ものであり、静かだが確かな影響力を持つようになっている。こうした姿勢は自らの作品展示にとどまらず、キュレーションの依頼が増えていることにも表れている。ホー・ツーニェンは2019年には台湾で開催されたアジア・アート・ビエンナーレのキュレーションを手がけている。韓国の光州ビエンナーレには2018年と2021年にアーティストとして参加してきたが、2026年には同ビエンナーレの芸術監督として、その歴史的に重層的な場全体の構成を担う予定だ。

6. エイミー・シェラルド

アーティスト/アメリカ

昨年の順位:23位

2024年の絵画作品《Trans Forming Liberty》は、シェラルドの魅惑的な肖像画表現をよく示す一作である。タイトルからトランスジェンダーであることが読み取れる黒人女性が、平坦な筆致で描かれている。片手を腰に当て、きらめく青い肩出しドレスの裾からは素足の脚がのぞき、鮮やかなピンク色の髪をなびかせている。自由の女神のたいまつの代わりに、彼女が掲げているのは一束のデージーの花だ。本作は、可視性と自由をめぐる問いを内包しつつ、温かさと強い個性に満ちた作品となっている。しかしこの作品は、9月にワシントンD.C.のスミソニアン・ナショナル・ポートレート・ギャラリーで開催が予定されていた巡回展において、「あまりにも物議を醸すおそれがある」と判断された。ホワイトハウスからの介入を懸念した同館は、トランスジェンダーをめぐる問題について多様な立場から語る人々を収めた映像作品と併置する案を提示したが、シェラルドはこれを拒否し、ワシントンでの展示自体を取りやめる決断をした。この判断は、トランプ大統領2期目の検閲的な動きをめぐる議論を一気に加速させるきっかけともなった。この作品はすでに回顧展「American Sublime(アメリカン・サブライム)」の一作として、昨年はサンフランシスコ近代美術館(SFMOMA)、今年4月からはニューヨークのホイットニー美術館を巡回し、現在はボルチモア美術館で展示されている。一方で今年は、ミネアポリス美術館、ポートランド美術館、ノースカロライナ美術館、ニューヨークのモルガン・ライブラリーで開かれた展覧会にも作品が出品された。米国外での露出は比較的限られており、黒人肖像画を主題とした画期的な巡回展「When We See Us(私たちが自分自身を見るとき)」の一環として、ブリュッセルのボザールとストックホルムのリリエバルク美術館で展示された程度にとどまる。回顧展「American Sublime」は来年、アトランタのハイ美術館へえと巡回する予定だ。「政府が、美術館でどのような物語を語ることを許すかを決め始めたとき、それは歴史を守っているのではありません。歴史を書き換えているのです」とシェラルドはMSNBCへの寄稿文のなかで書いている。彼女は9月に、米国のLGBTQ団体ヒューマン・ライツ・キャンペーン(HRC)の「Ally for Equality(平等のための同盟)」賞を授与されたが、同時に、国立美術館での展示を拒否するという彼女の選択そのものが、アメリカを代表する肖像画家としての立場を鮮明に示す行為でもあった。表象の実践と並行して、撤回という手段がいかに強いメッセージとなり得るかを、彼女は示している。

7. ケリー・ジェームズ・マーシャル

アーティスト/アメリカ

昨年の順位:8位

政治性を帯びた具象絵画で知られるマーシャルは、今年も各地で開催された一連の個展を通じて、国際的評価をさらに確かなものとした。ロンドンのロイヤル・アカデミーで開催された個展に際して、英紙ガーディアンが彼を「アメリカでもっとも偉大な現役画家」と評しており、こうした評価に異論を唱える向きは少ないだろう。美容院や床屋、学校の遠足やピクニックといった日常の場面から、奴隷制に抗う反逆者や奴隷貿易に加担したアフリカ人たちに至るまで、黒人の歴史や生活の諸相を、古典絵画を想起させる構図で描き出すマーシャルのスタイルは、現代絵画において際立った存在感を放っている。ロンドンでのこの展覧会について、タイムズ紙は「圧倒的で、凱旋的とも言える展覧会」と評し、デイリー・テレグラフもまた、「観る者の心をとらえる展示」と記している。この展覧会は今後1年をかけてチューリッヒ美術館とパリ市立近代美術館へと巡回していく予定であり、批評家やアーティストたちにとっては、マーシャル作品に織り込まれた美術史的参照や、その複雑で重層的な政治性と改めて向き合う貴重な機会となっている。ロンドンでは、美術館以外の場でも作品が紹介された。例えば、ロンドン・ノッティング・ヒルに位置する元教会建築の文化施設「The Tabernacle」では、マーシャルが25年以上にわたって取り組んできたグラフィックノベル・シリーズ《Rythm Mastr》から、選りすぐりの作品も展示され、美術館という制度を超えた場においても、その実践の広がりを示してみせた。

8. サイディヤ・ハートマン

思想家/アメリカ

昨年の順位:3位

クリティカル・レース・スタディーズ(人種と権力の関係を批判的に考察する研究分野)を代表する存在であるサイディヤ・ハートマンは、「クリティカル・ファビュレーション(批評的創話)」と呼ばれる実践を通じて、長年にわたり学術の枠を超えて広く知られてきた。その手法は、歴史研究や理論、物語的なフィクションを組み合わせることで、奴隷制のアーカイブ——とりわけ女性たちの証言が抜け落ちている部分——に残された空白を想像力と共に補い、歴史を語り直すことにある。同時に、反動的な白人至上主義の再興や、資本主義がもたらす環境危機が進行する現在において、彼女の仕事は決定的な切実さを帯びている。その象徴的な例が、今年アムステルダムのハートウィッグ・アート・ファウンデーションによって、同市の市立劇場で初演した、複数パートから成る共同制作のパフォーマンス作品《Minor Music at the End of the World》だ。本作は、ハートマン自身のテクストやダンスに加え、アーサー・ジャファによる2021年の映画《Aghdra》の再編集映像、さらにW.E.B.デュボイスが1920年に発表した、パンデミック後の世界を描く原アフロフューチャリズム的短編小説「The Comet」——黙示録的な出来事のあと、黒人男性と白人女性のふたりだけが生存者として取り残されたように描かれる物語——を織り合わせて構成されている。ハートマンが最近、ArtReviewのインタビューで語ったように、本作は「世界の終わりに存在するとはどういうことか」という問いを投げかける。彼女独自の視点を通して見ると、私たちの現在は、深い奈落のふちにありながらも、同時に変容の可能性に満ちた時代として立ち現れている。

9. フォレンジック・アーキテクチャー

アーティスト・コレクティブ/インターナショナル

昨年の順位:5位

ロンドンを拠点とするフォレンジック・アーキテクチャーは、アーティスト、研究者、建築家、法律家から成る調査機関であり、世界各地における人権侵害の検証に取り組んでいる。そうした活動から生まれる映像や3Dマッピングは、美術館で展示されるだけでなく、裁判所において証拠として提示されることも多い。展覧会活動も活発で、例えば、ナミビアの首都ウィントフックにあるナミビア国立美術館では、同国におけるドイツ植民地支配期の暴力を検証するプロジェクトが紹介されたほか、サンパウロ・ビエンナーレでは、環境破壊の影響を受けているナイジェリア南部のニジェール・デルタとアメリカ南部のミシシッピ・デルタのコミュニティを対象に、市民が証言し合う「人民法廷」とも言うべき場が設けられた。イスラエル人建築家エヤル・ヴァイツマンが率いる同機関は、設立当初からパレスチナを主要な焦点としてきた。近年も、ガザにおけるイスラエルの残虐行為に関する多数の調査を開始・継続しており、アテネのMEDPHOTOで示された環境破壊を犯罪として問う「エコサイド」の証拠分析や、ゴールウェイ(アイルランド)にあるギャラリー126での個展において提示されたアル・アハリ病院への攻撃の検証、さらには現在進行中の国際司法裁判所による対イスラエル訴訟を支援するために始動した包括的プロジェクト《Cartography of Genocide(ジェノサイドの地図化)》などが挙げられる。パレスチナに支援物資を届けることを目指した船団とも共同した。ヴァイツマンはオンラインメディアDezeen に対し、フォレンジック・アーキテクチャーはいわゆる「中立的な調査機関」ではなく、常に被害者の側に立つ調査機関であると明言している。

10. ヴォルフガング・ティルマンス

アーティスト/ドイツ

前回の順位:6位(2022年)

型破りな活動で知られるアーティスト兼写真家ヴォルフガング・ティルマンスは、作品制作やアクティヴィズムに加え、近年はエレクトロニカの音楽制作に至るまで、常に複数の領域を横断してきた。そのなかでも今年はとりわけ動きの多い一年となった。3月にはドレスデンのアルベルティヌム美術館で、約5年ぶりとなるドイツの美術館での大規模な個展を開催し、AI企業が世界各地に築いている巨大なデータセンターや関連インフラが生む物理的・環境的な負荷を可視化する作品群を発表した。その1ヶ月後には、ロシアによる砲撃が続くウクライナの都市ハルキウで、ボリス・ミハイロフとの二人展を開催し、同月にはドイツの故郷レムシャイトでも展覧会を行っている。また2007年に立ち上げたプロジェクトスペース、Between Bridgesは、現在は財団として運営されており、ベルリンを拠点に展覧会やレジデンスプログラムを継続している。6月には、パリのポンピドゥー・センターが改装工事のために閉館する直前、そして同市のボザール・ド・パリ(国立高等美術学校)で客員教授に就く直前というタイミングで、同館の公共図書館スペース6,000平方メートル全体を使ったプロジェクト《Nothing Could Have Prepared Us – Everything Could Have Prepared Us》を実現した。写真、テキスト、音声、映像を組み合わせたこの展示は、ティルマンスの展示活動における新たな節目として広く評価され「見逃すことのできない重要な展覧会」として称賛を集めた。